[362]

�S����͂����� |

mail to:

| ||||

�� |

�V |

Geo���L |

�O |

��ڎ� | |

[362] |

| |||||||||||

�u�V�����M���ݔ��vp146 �@�@�}3-91�S�d������� �n��q�C���_�N�^���X��355[��H]�D [��H]����L |

|

|

�@�ݗ���ATS-S�ł�310��H�A4.8nF�A130kHz �@�@by�ATS�EATC�p11L�|4 |

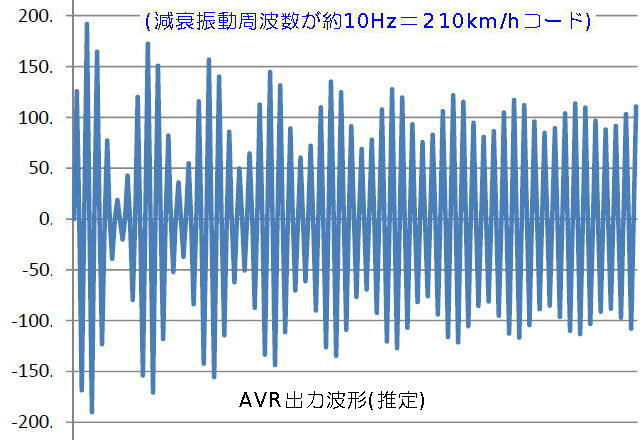

�mf1�n����n�̐����s���F�_���p�[�t���Y��Ŗ�10Hz�̌����U������(�������) �����g���d���d���ŐU���ϒ�����ā{10Hz��210km/h�R�[�h�ɂȂ�D(��60Hz�~15�{10) |

�mf2�n��

�����g�u�k�������Q�v900Hz��SSB�㑤�g��10Hz��210km/h�R�[�h��910Hz�ƂȂ�D ���k�E��z�V�����ȍ~��ATC-1D�ł͂����P�g1200Hz�{��2�M���g�����蓖�ĂāA 2�g�ő��x�i�K�𑝂₵�듮���}���Ă���D�n3��900Hz�ɂ�1200�{38.5Hz���������D |

�mf3�n �i�u�����v�ŐU���ϒ������D������15���{�����̂ł͂Ȃ��j |

| �����_���� | ��Ԑ��� | �V�������� |

|---|---|---|

|

�������� 73/02/21 | p134��6.1 �@�V�����̈��S�̗v�Ƃ���ꂽATC�ɋ^�╄�̕t�������̂�1972�N����73�N�ɂ�����������n�C�i���n�C�V���w�Ɨ��đ����ɔ��������B�u�t�F�[���E�Z�[�t�_�b�̕���v�Ƃ܂Ń}�X�R�~�ɑ����ꂽ���̂��C�����̐M���Z�p�w�͐[���Ɏ~�߁C�����̋������s�����B�����ɁCATC�V�X�e���̑ϖW�Q���������C�����Ď��̂̎��̂̍Ĕ��h�~�Ɍ����Ă̔��{�I����u�����B �i���F�������̂ɂ��Ă���̓I���y���Ȃ��j | p1�`118 �����F�s�����[���ɖ��C�t���A �@�@�����h�~���u�Ŏ���Ԃ։ߑ� �@�@�O3��Ԏ�O�̋�����~�n��q�������D �@�@�i�{���o�_�������ԗ���n�������ɂȂ��j �@�@����ʒu�m�F�����o�b�N���E�� �Ή��F�O3��Ԃ�2m������Β�~�R�C��50m���� �@�@�p�_��ݒu���O3��Ԏ�O �@�@�@��~���E���ɒ�~������ �@�@�h���ʊǗ��A �@�@�ߑ������ԓ_����s |

|

�i�쎖�� 74/09/12 �@<TBL-1.2> | p135�b#14

����:ATC�@�펺�̓d�����g���b�v���A�{����ATC�M���d�����₽�ꂽ�ۂɁA�ʎ�����̗U���d���E�ɂ��d�������o��������ATC�M���g���ԏ�Ŏ�M���ꂽ ��:�g���b�v���ɂ͐M���g�������̓d�����Ւf�����悤�ɂ����ق� ��z�E���k�V�����ɂ����ẮA�P��AM�ϒ����g���ł͂Ȃ��Q�̎��g����g�ݍ��킹�邱�Ƃɂ��M���Ƃ����Q���g�g����ATC�����Ƃ��ċ�������. | p119�`157 ����:ATC���K���d�͕ψ���̍����g�R�k���� �@�@�{�i���R���f���T�[�Ƃ̋��U �@�@�{���x�M���g������Ւf���� �@�@�i�M���@���n���Ō����݉��j ��:�L�����A&�M���g�������u�����Ւf �@�@����̐i���R���f���T�[�P�� �@�@ATC��2���g���ɉ��� �@�@���M����~�O2�ɂ��M���g�����O2E See��ATC-1D ���� |

|

�V��㎖�� 74/11/12 �@<TBL-1.3> | p134�Ap136�`138

����:�@AVR�̓�����H�ɁC�S���ł͎g���Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ���Ă����u�t�B�[�h�o�b�N��H�v���g���Ă����̂ł���B�t�B�[�h�o�b�N��H�́C������Ƃ����ϓ��ɑ��U����U�����i���F���ݒ�E���������j�C���ꂪAM�ϒ��g�ƌ���ĔF������邨���ꂪ����B���̂��Ƃ𗐒��Ə̂��Ă���i�E���mf1�nAVR�d���g�`�Q�Ɓj�D

�V���w�ł͂킸���ȗ������C�����Ԃ̐N����h�~���邽�߂��O3�M��(900Hz)�𑗂�o�������g��������15�{�����C900Hz�ƍ��킳����910Hz�ɂȂ�C����210�M���ɉ������̂ł������B�ip134L�|8�`���F�~�u�����v��15�{����Ȃ��j ��:�������S�d�C�ǂƓS���Z�p�������́C����܂ł��k��I��@�ɂ��Z�p�`���ł͂Ȃ��ߑ�I�Ȉ��S���Ǘ��̎d�g�݂��\�z���邱�Ƃɂ��C���������S���Z�p�̃f�[�^�x�[�X�쐬�ƥ��������S���Ǘ��v���Z�X�̍\�z�Ƃ����`�Ō��������B | p158�`182 ����:�n���`���O���g����10Hz��AVR�_���p���� �@�i�{�l�W���߂���ܑ��ڐG�s�ǂŌ��݉��j �@�@�{�A�Ґ�������֎~���j�̕s�O�� ��:�����u�o���`���v�̕����������A���S�̂��߂ɕK�v�ȋZ�p��ł����A���S�̑S�Z�p�҂̋��ʂ̃}�j���A���i�K��A������j�ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ����ƂɋC�t�����B������ �@���S�ł́A�{�Ђ̋Z�p�҂̊Ԃł͓�����O���Ǝv���Ă��邱�Ƃł����Ă��A���S�̂��߂ɕs���Ȃ��̂ɂ��ẮA���ׂ������i�h�L�������g�j�ɂ��}�j���A���ɂ��A�����n���̋Z�p�҂ɂ��O�����邱�ƂɂȂ����B�ip181L9�`L�|1�j |

| ���� | �����p�v2010/06/30�H�ƒ���� �@�@�@�@ '11/02/25�I�[���ЍĊ� | ���c�M�j1977/03/25���Œ����V��#461 |

|

�y �n���S�ψ��� �z�F�@�@<TBL-2> ���Y�}�̉c�c�n���S�i���o�c�E��j�P�ʂ̒n��ψ���B �n��P�ʂ̒n��ψ���Ɠ��i�H����s�ځB�x�����������H�����ē��{�|�ǂȂǂł����݂��āA���S�ł͕����Ȃ����ǂ���������͕s���B �@�u�n��ψ���v�͑g�D�̎��Ԃɍ��킹�đ����̎����̂�Z�߂���A��o�c�P�ʂőg�D����Ă���B�����Ắu�O�������ψ���v�Ȃǂƃt���L�V�u���B �@�����ψ���|���ψ���|�n��ψ���|�x���icell�F���u�זE�v�j�|�}���B �@�x���ɂ͒n��P�ʂ̒n��x���ƐE��c�̒P�ʂ̐E��x���Ƃ�����B �@�s�����ψ����͎s�����c��(�c)�P�ʂ̑ΊO�����Œn��ψ���P���̋K�C���O�C�ӑg�D�F�s�����̉ۑ�͑Ή�����s�����ψ���Ŋ����A�����̖��̓���Ȃ��u�������암�n��ψ���v�ł͕s�s���Ƃ������Ƃ̖͗l |

�@See���S���Ȍ^ATS �L������ �@�@�mf4�n �d���ǎ� |

| �y �͗��A�L���d�́A�瑊�d�� �z�@<TBL-3> �@V�AI��d���E�d���̎����l�A���̈ʑ��x��p���ƁA�p���g�����ւƂ���Ƃ��A���ꂼ��̏u���l�� v(t)����2 V sin(�ւ�) i(t)����2 I sin(��t�|��) �ƂȂ邩��A ���̏u���d�͂� p(t)��v(t)�i(t)�@���� See���O�p������(7. �@�@���Q�u�h�sin(��t)� sin(��t�|��) �@�@���u�h �ocos�Ɓ|cos(2��t�|��)�p �@�@���u�h cos�Ɓ|�u�h cos(2��t�|��) �𗬂P�������̂��Ă̕��ϓd���o���L���d���� �o���u�h cos���@�ƂȂ�(���Q�����ρ�0) ����cos�Ƃ��͗��A�u�h ���瑊�d���Ƃ��� |

�mf5�n �u�d�����t�v�Ȃ�E�[���K�D3���f���ł�1���_�� �����͉�H�Ƃ��Ė��Ӗ��ŁA���҂̍Z���R��ł́H �u�d�����t��v�͂`�s�^�d�̃I�[�g�g�����X�ɑ��� | ||

�@

�mf6�n �C���s�[�_���X�E�{���h�����\�L�V(p90�}F�Cp136�}6-2)�� �E���\���̕������\���ɑ����Ă��邪�A �ߔN�M���n�����ł͍��\�L���ڗ��� | ||

|

| [Page Top��] |

�� |

�V |

Geo�G�k |

�O |