BBS |

mail to:

|

慜 |

擔婰 |

庡栚師 | ||||

|

|

| |||||||||

侾奒(1) |  侾奒(5) |  俀奒(0)丂掕忢怳摦夝 |

侾奒(2) |  侾奒(6) |  俀奒(1)丂尭悐怳摦夝(1) |

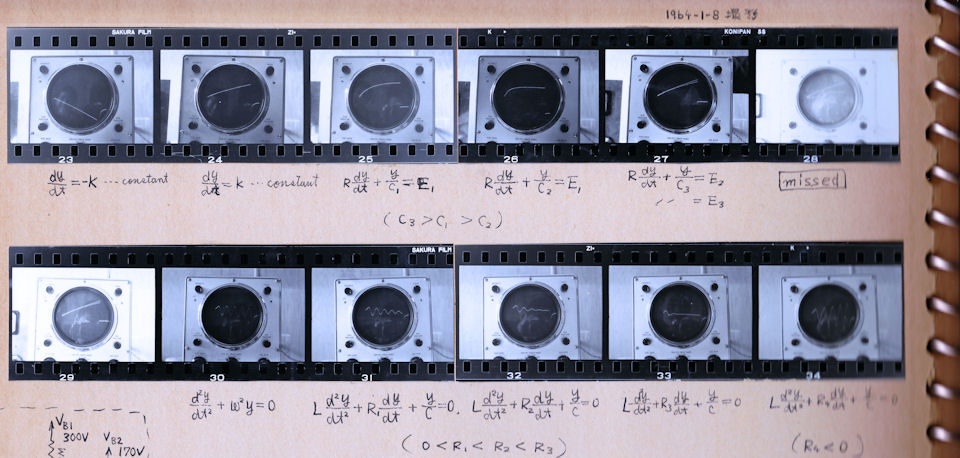

侾奒(3) |  儈儔乕愊暘婍 帪掕悢偑兪+1攞,嵟戝棙摼偑兪攞偵側傝丄愊暘嬤帡偡 擖椡倁i仺弌椡倁o丄掕學悢侾乛俠俼(壓婰) |  俀奒(2)丂尭悐怳摦夝(2) |

侾奒(4) |  俀奒乮晧惈掞峈丗敪嶶乯 |  俀奒(3)丂尭悐怳摦夝(3) |

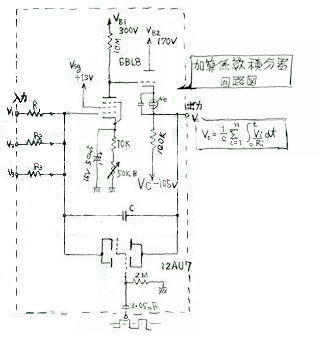

尨帒椏丗乮35mm儀僞從偒乯 |  6BL8扨娗幃僆儁傾儞僾乮愊暘婍乯夞楬恾 | |

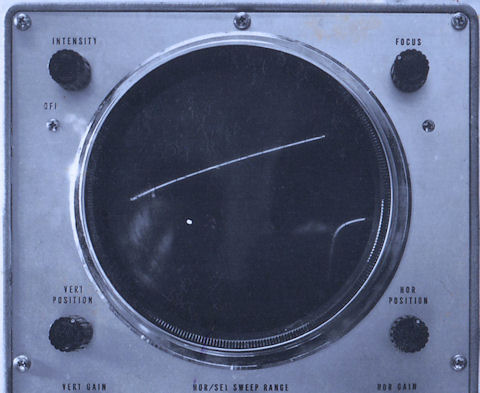

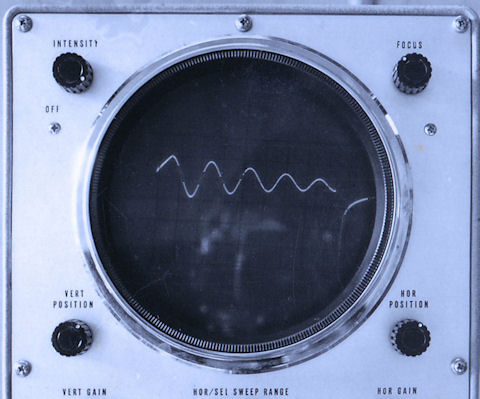

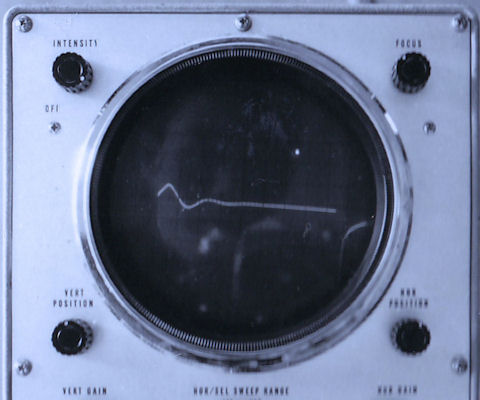

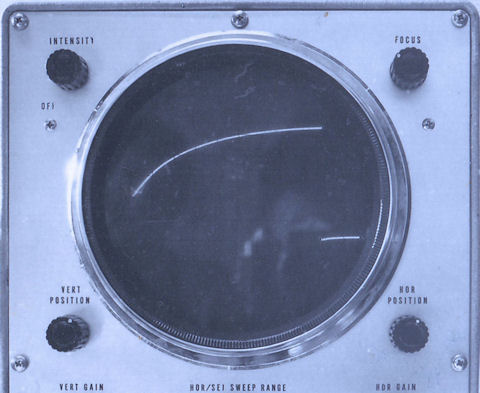

乵幨恀0乶扨怳摦 |

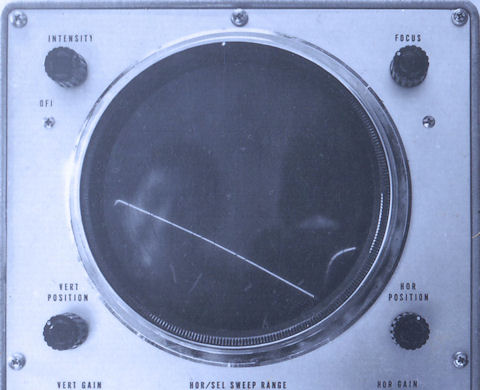

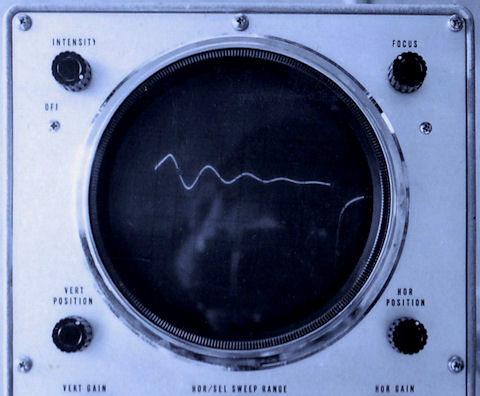

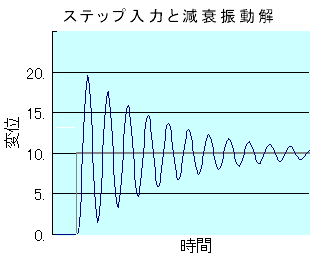

乵幨恀1乶尭悐怳摦夝1 |

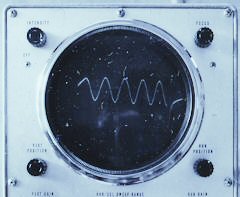

乵幨恀2乶尭悐怳摦夝2 |

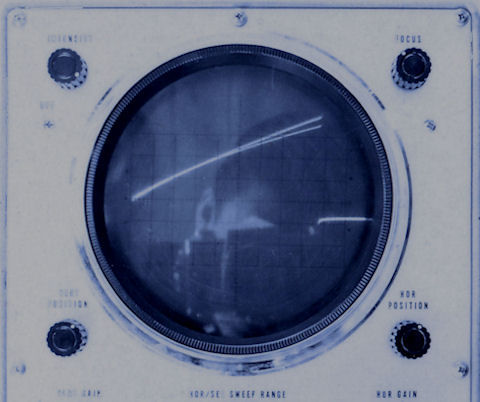

乵幨恀3乶尭悐怳摦夝3 |

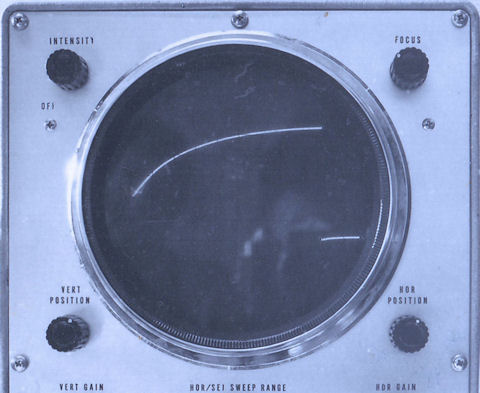

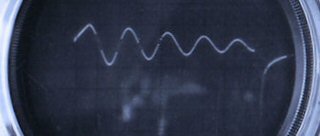

乵幨恀4乶敪嶶乮晧惈掞峈乯 |

乵幨恀5乶乮夁惂摦乯 |

丂崱偵偟偰巚偊偽丄悢妛僼儕乕僋偺拞懞巵偺椡偑戝偒偔丄攚宨偲偟偰岺崅巜摫梫椞傪柍帇偟偰乽孨偨偪丄偙偭偪傪抦偭偰偨曽偑椙偄傛乿偲庤彂偒僾儕儞僩傪帩偪崬傫偱偺儔僾儔僗曄姺亄婣娨惂屼丒帺摦惂屼棟榑偺埨掕敾掕傑偱偺丄戝妛愱栧壽掱暲偺島媊丒墘廗偑係儢寧傎偳峴傢傟偰幚尰偱偒偨壽戣丅岺嬈嫵壢偺撪梕捛壛偵暥晹徣偺敍傝偼側偐偭偨條偩丅戝妛偱偼俁擭師偵棜廋偺昁廋愱栧撪梕偱丄棟悢宯偑摼堄偺偼偢偺庴島妛惗偺偆偪栺60%偑捛帋尡偵夢傝捛帋椏偱妛峑傪弫偡挻婼栧嫵壢偲側偭偰偄偨丅抧曽姴晹偲偟偰偺搣柋傕旝暘曽掱幃傪夝偄偰曽恓傪寛傔偰偄偨傝偟偰(w丅

丂崱偵偟偰巚偊偽丄悢妛僼儕乕僋偺拞懞巵偺椡偑戝偒偔丄攚宨偲偟偰岺崅巜摫梫椞傪柍帇偟偰乽孨偨偪丄偙偭偪傪抦偭偰偨曽偑椙偄傛乿偲庤彂偒僾儕儞僩傪帩偪崬傫偱偺儔僾儔僗曄姺亄婣娨惂屼丒帺摦惂屼棟榑偺埨掕敾掕傑偱偺丄戝妛愱栧壽掱暲偺島媊丒墘廗偑係儢寧傎偳峴傢傟偰幚尰偱偒偨壽戣丅岺嬈嫵壢偺撪梕捛壛偵暥晹徣偺敍傝偼側偐偭偨條偩丅戝妛偱偼俁擭師偵棜廋偺昁廋愱栧撪梕偱丄棟悢宯偑摼堄偺偼偢偺庴島妛惗偺偆偪栺60%偑捛帋尡偵夢傝捛帋椏偱妛峑傪弫偡挻婼栧嫵壢偲側偭偰偄偨丅抧曽姴晹偲偟偰偺搣柋傕旝暘曽掱幃傪夝偄偰曽恓傪寛傔偰偄偨傝偟偰(w丅

| [Page Top仾] |

慜 |