[304]

BBS |

mail to:

| ||||

旧 |

新 |

Geo日記 |

前 |

主目次 | |

[304] |

| |||||||||||

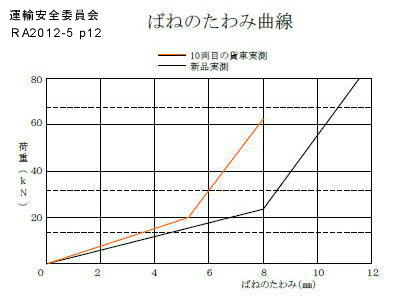

左側のグラフからは、荷重に応じてバネがたわむ特性が、経年で変化して2割方小さくなることが即座に読み取れて、今後は経年変化しない材料を使うか、経年と走行距離などで厳しく管理して即座に新品に交換する必要性を示唆するものですが、実はこのグラフ、事故調報告書掲載のグラフのX軸とY軸を入れ替えたもので、写真レタッチソフトを使って右に90度回転させて裏焼きにしています。文字は裏焼き前のものを貼りました。事故調オリジナルのグラフは右側で、下図、台車図面の赤い部分が問題の軸バネゴムです。

左側のグラフからは、荷重に応じてバネがたわむ特性が、経年で変化して2割方小さくなることが即座に読み取れて、今後は経年変化しない材料を使うか、経年と走行距離などで厳しく管理して即座に新品に交換する必要性を示唆するものですが、実はこのグラフ、事故調報告書掲載のグラフのX軸とY軸を入れ替えたもので、写真レタッチソフトを使って右に90度回転させて裏焼きにしています。文字は裏焼き前のものを貼りました。事故調オリジナルのグラフは右側で、下図、台車図面の赤い部分が問題の軸バネゴムです。 数値的には全く同内容ですが、日本の一般社会ではグラフの初歩的慣習として横軸(X軸)が独立変数xで、この値によるf(x)をY軸に採るとして慣れてしまっていますから、両刀使いの理数系技術職、研究職など少数の例外を除けば、X-Y軸を入れ替えただけで混乱を生ずることがあり、理解を妨げます。右側のグラフをどう読みますか?慣習通りX軸を独立変数と見ていては表現内容を掴めないでしょう。

数値的には全く同内容ですが、日本の一般社会ではグラフの初歩的慣習として横軸(X軸)が独立変数xで、この値によるf(x)をY軸に採るとして慣れてしまっていますから、両刀使いの理数系技術職、研究職など少数の例外を除けば、X-Y軸を入れ替えただけで混乱を生ずることがあり、理解を妨げます。右側のグラフをどう読みますか?慣習通りX軸を独立変数と見ていては表現内容を掴めないでしょう。

大昔、急勾配途中のスイッチバック駅だった中央線初狩駅で、新型のタンク車が脱線。復線作業をしてポイントを通過すると再び脱線。詳しく調べてみると、新型タンク車の車体の剛性が非常に高く、側受けの隙間が狭かったため、本線急勾配と駅配線の捻れを従前の車両なら低剛性のため車体台枠自体が捻れて線路に追従していたものが、円筒のタンク自体を台枠として剛性を増したため、線路の捻れに追従できなくなって脱線することが判明しました。(See→初狩駅タンク車脱線事故:永瀬研究室No.11-2記事)。この時の対応策としては、「側受けの隙間を広げるなど台車各部のクリアランスを調整して、車輪の浮きを抑えた」と漏れ伝わっています。詳細は部外には漏れて来ませんが低速領域の対応としては妥当なものでしょう。以降はその手の脱線事故発生は聞きません。

大昔、急勾配途中のスイッチバック駅だった中央線初狩駅で、新型のタンク車が脱線。復線作業をしてポイントを通過すると再び脱線。詳しく調べてみると、新型タンク車の車体の剛性が非常に高く、側受けの隙間が狭かったため、本線急勾配と駅配線の捻れを従前の車両なら低剛性のため車体台枠自体が捻れて線路に追従していたものが、円筒のタンク自体を台枠として剛性を増したため、線路の捻れに追従できなくなって脱線することが判明しました。(See→初狩駅タンク車脱線事故:永瀬研究室No.11-2記事)。この時の対応策としては、「側受けの隙間を広げるなど台車各部のクリアランスを調整して、車輪の浮きを抑えた」と漏れ伝わっています。詳細は部外には漏れて来ませんが低速領域の対応としては妥当なものでしょう。以降はその手の脱線事故発生は聞きません。| [Page Top↑] |

旧 |

新 |

Geo雑談 |

前 |