AT/BT饋電=誘導障害軽減饋電法

交流電力送電線の発する磁力線変化を他の電線が拾って障害することを「誘導障害」と呼ぶ。3相交流の電力線では「撚架」といって、電柱上の3本の電線の相対位置を一定距離毎に組変えることで、誘導障害同士が打ち消し合って抑制される工夫をしている。 これは鉄道変電所向け送電線でも同様である。

ところが鉄道の走行電流では、饋電線が架線、帰線(逆饋電線)がレールに固定されていて、「撚架」するわけにはいかず、架線直近の位置に電流帰線を置いて、相互に逆方向である給電電流と帰線電流で影響を相殺して影響を受けにくくした。具体的な吸い上げ方式として、BT饋電でとAT饋電があり、まずはBT饋電を採用、そのトラブル多発で新幹線は総てAT饋電化した。

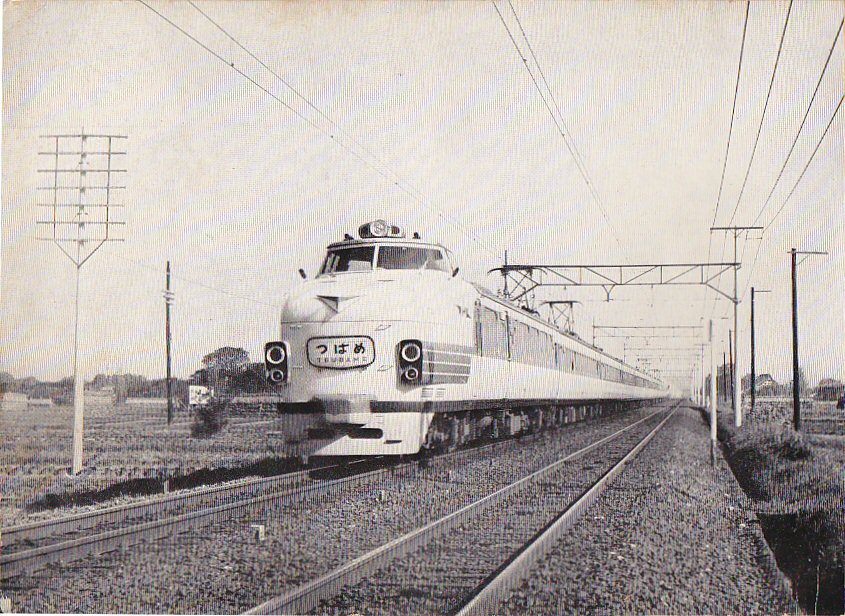

日本での交流電化方式開発時の鉄道通信線は、いわゆる「ハエ叩き電柱」などと呼ばれる、通信1回線につき2本の裸電線を何段もの腕木上に多数並べた構造で作られていて、降雨・降雪などでは極端に伝達特性が落ちて困ったこともある脆弱なもので、電力線からの誘導障害を大変受けやすい構造だった(下の写真参照)。 通信線としての発祥が電鍵による電信線で音声回線ではなかったから電磁誘導の遮蔽をほとんど考えていなかった。大昔の名称の「電信柱」は文字通り「電信線の柱」から来ている模様。 通信線を金属被覆ケーブルにしたり、光ケーブルなら大幅に障害は軽減される。

スタジオ・マイクとか車載拡声器などノイズを嫌うものでは2芯〜4芯シールド線を用いた平衡型結線が採用され、平衡型の入力トランスで受けるのが大昔から標準だった訳だが、当時の鉄道通信線が軍用の野戦通信線並の脆弱構造のまま運用していたことで、それを前提に交流電化では特に厳重な誘導障害対策を求められたものである。TGVでは都市近郊だけBT/AT饋電として、人家の離れた郊外では直接饋電もあった。

左端に通信線電柱=ハエたたき(こだま型「鉄道模型趣味」誌スタイルブック1969年版) |

|---|

鉄道エッセイ「線路脇の電信柱 」「はえたたきと藁小積み」より |

3相交流の電力線では「撚架」といって、電柱上の3本の電線の相対位置を一定距離毎に組変えることで、誘導障害同士が打ち消し合って抑制される工夫をしている。 これは鉄道変電所向け送電線でも同様である。

ところが鉄道の走行電流では、饋電線が架線、帰線(逆饋電線)がレールに固定されていて、「撚架」するわけにはいかず、架線直近の位置に帰線を置いて、相互に逆方向である給電電流と帰線電流で影響を相殺して影響を受けにくくした。

レールの帰線電流を、その架線近傍の架空帰線に吸い上げる方法として、(巻線比1:1の)帰線電圧降下を吸収できる程度の一種変流変圧器:吸上変圧器(BT:Booster TransFoemer)を用いるものを「BT饋電方式」、(巻線比1:1の)2倍圧オートトランスを使い、架線とは逆極性の電圧を与えて帰線とし、線路電流を吸い上げるものを「AT饋電方式」と呼んでいる。

AT饋電方式は、帰線電流吸い上げ用の架線セクションは不要で、BT饋電のような吸い上げセクションにまつわるトラブルが無く、負荷側から見ると、対地電圧はBT饋電と同じで、実質が2倍圧給電なので電圧降下を減らし、送電容量を大きく出来て、変電所間隔を大きくすることが出来る。地絡故障時の絶縁耐力は2倍必要となる。

またAT饋電ではあるが、主変圧器に中点タップを設けて、線路と繋ぎ、変電所構内のATを無用にするTGV採用AT饋電方式もあって、これは接地事故でも2倍の過電圧は生じないから、逆極性AT帰線のスペースさえ取れば良い。

新設の交流電化区間と、増発に対応した給電能力向上を求められ、騒音対策を求められた東海道新幹線はAT饋電方式と、構内同一饋電方式に改修して、パンタグラフ並列運転許容構造にしている。 (台湾新幹線では車両の特別高圧引き通し線を解放して構内の異相デッド・セクションを通過している。)

饋電電圧20kVは昔の電力送配電網の「3次変電所」への送電電圧であり鉄道の直流変電所への特別高圧送電電圧でもあったものがそのまま使われた.(電力消費が増えた現在では,もっと高電圧の60kV以上の受電が普通.20kVは都市部の配電網にも使われる様になった.送配電網では最終段の3次変電所までを送電,先を配電と呼び慣わしている).電圧は高い方が送電損失が減り長距離送電が可能になるが,車両や設備での絶縁距離の問題があり,大電力を必要とする新幹線ではフランスが宣した25kVを「国際標準」として採用,さらにAT饋電化で2倍の50kV送電とした.

[参照:送配電、1次〜3次変電所]

なお、線路から大地への漏洩電流が問題になるのは直流電化の場合に、「誘導障害」とは関係なく、漏洩電気量に比例した電蝕を起こして建物など構造物を破壊することである。交流電流が漏れても相殺し合ってほとんど電蝕には到らない。

鉱石ラジオで鉱石とピンの接触位置を調整するとAM放送が受信できたり、かっての沖縄VOA放送1,000.kW送信アンテナ近くのトタン板が勝手に放送を聞かせていたから、たまたま特殊条件が構成された場合に整流作用を起こして電蝕が発生するかどうかは判らないから「絶対に無い」とまでは云わないが、まず起こらない。

誘導障害とは電磁誘導:磁力線変化を介したトランスの原理で生ずるものである。 希には太陽フレア(爆発)で強力な太陽風が地球に降り注ぐことがあると、日本にまで及ぶ大オーロラの発生に留まらず、その電磁誘導作用で通信線や送電線の系統が破壊されることもありうる。2025年頃には1世紀余振りの超大規模な太陽フレアが発生するかもしれないと天文学者たちが推測している。

交流電化で誤動作・悪影響を怖れて対策しているのは軌道回路による在線検知・信号制御で、走行電流とは異なる周波数を生成して信号系を動作させている。磁気パラメトロン式の1/2分周や、倍周、発電機による異周波などが実施されている。 新幹線に平行する直流電化区間でも、新幹線走行電流とは異なる周波数を信号系に用いている。これらはAT/BT饋電とは関係しない。

BT饋電法 <BT_feed> (06/05/16追記)

日本での交流電化は仙山線(仙台−作並間)で開発試験を行い,北陸本線(敦賀−田村間)など未電化幹線と新幹線に適用したものだが当初はBT饋電法(右図)で建設されている.交流機関車はフランスから10両輸入の方向で交渉を進めたが、デッドコピーを警戒した仏側が100両以上輸入を求めて膠着状態でいた。 そこへ重電業界が通産省を動かして国産を働きかけ機関車用交流整流子モータ試作成功で改めて1両〜3両のサンプル購入を申し入れて断られ(断らせ?)国産自主開発となった.('07/03/11修正)

BT饋電法は巻数比1:1のブースタートランス(BT)で帰線電流を架線近くの帰線に吸い上げて通信線への誘導障害を軽減する方式で,吸い上げ電流は巻数比1:1に依存しAT饋電の様な架線と帰線の抵抗差による不平衡は生じないが,架線から吸い上げ電流を得るためのブースターセクションが必要で,ここで多くのトラブルが発生した.

パンタグラフによりBTセクションが短絡され、切れると、1:1電流トランスであるBTの帰線巻線側電流に等しい電流が饋電側巻線にも流れているから、 自車の走行電流分がパンタグラフで切り替えられる弱点がある。半周期毎に0電圧となる交流だからアークの切れは良いのだが電流の遮断アーク放電で架線事故に至っている。

新幹線では1個所につき3つのセクションを設けて2個の独自給電領域を設けそこに両側から抵抗を介して接続するなどしてパンタグラフの過大な短絡電流を防いでいた(右上図左参照)が構造が複雑で課題として残った.中央の架線セクション短絡時は,パンタグラフ(=車両)に対してはR/2だが短絡電流に対しては2Rとなって短絡過電流を抑制している.すなわち在来線はBTセクションでの架線事故を避けるのに抵抗を介した小饋電区間を1つ設けて抑止したが、東海道新幹線では抵抗を介した小区間を2つに増やして採用した。

AT饋電への切換決定の背景には高速化及び輸送力増強のための電力供給力強化の方針があったにしても、こうした複雑なBTセクションでのトラブル多発を嫌ったものだ。

今にして思えばであるが、列車通過時にのみBTセクションを短絡すれば、ブースター・トランス(BT)絡みでの架線とパンタグラフまわりのアーク放電故障はかなり押さえられたはず。 BTは1:1電流トランスだから列車通過時にBTセクションをスイッチで短絡するのは差し支えない。

またTGV式AT饋電=中点付きトランスで線路を直接中点に繋げば地絡事故時の異常電圧は2倍にはならないから饋電線の絶縁耐力はBT饋電と同じで良いのでは?

BT饋電直接給電部の帰線は?

BT饋電概説資料※(下表上図など)をみて疑問だったのが上図※印の変電所とレールを直接結ぶ帰線接続がないこと.それだとパンタが変電所からの直接饋電区間に入った場合,帰線電流がBT変圧器に阻止されて,架線側巻線に見合う高電圧を生じてこれが遠方側架線とパンタとの間でアークを生ずるタイミングができる.資料の落ちなのだろうか?BTトランスを過飽和にして電圧降下を制限して実際に使っているのか?もし現実の結線で変電所とレールの直接結線がないとするとBTトランスの飽和電圧の大きさに依っては大アーク事故や架線摩耗の原因となりうる.開発初期のセクション事故にはこの帰線無接続に拠るものが含まれていないだろうか?

(下表の通り他の著者は帰線をレールに接続して居り国鉄小倉工場に在職した久保田博,佐藤芳彦両氏の資料エラーの可能性も強いが、それでも1kV余の電圧降下なら充分走行可能で初期には現場でも落としていた可能性はある:06/05/17 /18追記)

前出Wiki図 http://ja.wikipedia.org/upload/7/75/BT-Feeding.jpg

交流電気機関車がパンタグラフを1個しか使わない理由は,主に異相セクションとBTセクションの短絡を防ぐためである。T−Mの位相差が90度あるため異相セクションには供給電圧の√2倍の電圧が掛かっている.(BTセクションも短絡過電流対策が必要).新幹線では本線上の異相セクション部では列車の進行に伴い地上で接続を切り替えているので開通当初からパンタグラフを複数並列運転しても問題ない.上下線別給電だったので渡り線の異相セクションを短絡することが絶対条件で並列運転できなかったのだ.

新幹線は名古屋新幹線訴訟や上越・東北新幹線での緩衝地帯設置義務付けなど騒音問題が障害になって高速化や輸送力増強が困難になっていた.その改良の一環として,大騒音源であったパンタグラフ基数削減が図られ,特別高圧線引き通しによる複数並列運転として,饋電容量増加には対地電圧は上げずに実質倍圧給電となり大幅容量増加の見込めるAT饋電方式への切替が図られ,パンタグラフ並列運転を許容するために,駅構内同一饋電方式に改められた.そんな事情で特高線引き通しパンタグラフ並列運転は(BTセクション短絡電流軽減措置は求められるが)BT饋電でも可能でありAT饋電化は必要条件ではない。

AT饋電法 <AT_feed>#99

(04/05/05)

2倍圧給電,巻数比 1:1 が基準 帰線吸上条件

従前のBT饋電方式の場合は,吸い上げセクションに設置した1:1電流トランス(=吸い上げトランス)で強制的に走行電流と同値を接地側帰線に吸い上げるのでバランス問題は生じない.当初はそこに重点が置かれてBT饋電方式を採用している。一方AT饋電方式では架線及び逆極性側である吸上線のインピーダンスと,ATトランス巻数比によりバランスさせる必要がある.このバランス条件を求めてみよう.

- 負荷(列車)電圧:Vt

- 負荷(列車)電流:I

- 帰線側巻数比:k

- 送電端電圧:(1+k)E

- 1個目のトランスT1の

架線側電圧Va1,

帰線側電圧k・Va1

- 2個目のトランスT2の架線側電圧Va2,帰線側電圧k・Va2

- 架線単位長当たり抵抗率:ρ

- 帰線単位長当たり抵抗率:γ

- T1−T2間距離:D

- トランス自体の電圧降下は無視

とするとき,レールに流れる運転電流がゼロであるためには,架線電流Icと帰線電流Ibが互いに逆向きで等しい条件を探せばよい.すなわち

Ic= Ib=1/(1+k)×I …… (1)

Va1= ρ・D・Ic+Va2 ………… (2)

k・Va1= γ・D・Ib+k・Va2 ……… (3)

(3)式/k

Va1= γ・D・Ib/k+Va2 …… (3)’

(2)式−(3)'式 で移項

ρ= γ/k, γ=k・ρ,

k=γ/ρ ………(4)

すなわち, 帰線抵抗/架線抵抗=巻数比k:1 である.

列車が給電点から2つ先のATトランス先区間を走行中として

列車が給電点から2つ先のATトランス先区間を走行中として以上の計算結果から考えると,

kの最適値は,電圧降下,給電容量を考えれば大きい方が良いが,構造物との絶縁離隔を考えると架線電圧より高電圧にするのは現実的でなく,逆にk<1では帰線損失は架線と変わらず電力供給能力だけ下がる訳だから,従ってk=1が標準となるだろう.1:1の中点型で帰線と架線の抵抗を等しくすれば良いが,張架線の導電率分は架線側の抵抗が低くなる訳でバランスさせるにはこの分帰線を太くすることになる.

(厳密には抵抗率ではなくインピーダンス率だが周波数が低いため抵抗と見なす)

架線の摩耗度によって架線抵抗が変化しバランスが次第に崩れるから,AT饋電の誘導障害軽減効果は帰線への吸い上げ云々が原因ではなさそうだ.架線の摩耗に合わせて巻数比kや帰線抵抗を調整しているのだろうか?

極端な話をすれば,1:1の場合に複線区間の架線を相互に帰線にすれば概ね上下線がバランスして摩耗するから狂いは生じにくいし帰線を省略できるが,渡り線個所では上下線同相でないとまずいので渡り線のある駅毎に上下線に1個づつ異相セクションを設けて駅前後の片線は帰線として左右を入れ替えていくなどの工夫が必要だ.駅付近以外は帰線無用になる利点があるが現実に採用してるかどうか?

新幹線をAT饋電に換装した最大の動機は,各車への引き通し線で電力供給して発生騒音の主要な部分を占めていたパンタグラフを減らしてその分高速化を図ることにあったようだ.従前8基あったパンタグラフを2基に出来ただけで騒音パワーは均して1/4=−6dBになり,並列使用でスパーク音が数分の1になれば騒音からと離線による集電能力低下からの速度制限はクリアされる.集電能力の方は架線張力を上げて架線の振動伝播速度を上げると概ねその70%の速度までは激しい離線が起こりにくいことも分かって心線にスチールを使った高抗張力架線を開発するなどして振動伝播速度の速い高抗張力架線構造に改良している.(定在波発生モデル)

新幹線の異相給電箇所は地上での自動切換でパンタグラフが異相セクションを短絡することは無いから上下線間に異相セクションを作らない構内同相給電構造にすればAT/BT饋電に関係なく複数パンタグラフの並列運転は可能でスパーク:アーク放電を大幅に減らせる.単純計算でも離線率10%のパンタグラフ2基を並列運転した離線率は1%,3基並列なら0.01%になって,架線,擦り板ともアーク摩耗を大幅に改善できる.在来線BT饋電区間でも(吸い上げセクション通過時の過電流対策を行ってあれば)損耗を減らせるし,新幹線に準じた異相セクション切換制御を導入すれば複数パンタグラフ使用でスパーク抑制が可能になるが,交直切換セクションがあるとそこは停電時間が必須なので簡単には採用できないし,それ以上に在来線交流電化区間≒赤字線のコスト負担問題だろう.

「誘導」障害が軽減した本当の理由は、脆弱な「はえ叩き通信回線」が無くなって、少なくとも鉛被(シールド)ケーブル化されたり、さらには光回線化されて誘導障害に強くなったことが基本でノイズには強くなったことがある。国鉄として通信子会社(日本テレコム)を立ち上げて鉄道運用に使っていた。駅構内がテレコムの公衆電話ばかりに換わった時代があった。未だにハエ叩き通信回線の残る地方ローカル線はそのままBT饋電ではないのか?それでも吸上セクションのアーク放電スパークがなくなり,引き通し線による複数のパンタグラフの並列運転で離線スパークが減った効果だろうか?通信線への誘導障害に影響する基本周波数成分ではAT饋電よりBT饋電の方が確実に帰線に吸い上げて居るのだから.もっと言えば通信線への誘導よりもスパーク(B電波)によるTVの受信障害を「誘導障害」と称したのではないだろうか.

AT饋電 vs BT饋電

日本で交流電化開発試験を行ったs30年代(1957年)には、世界ではAT饋電法もBT饋電法も共に実用されていた。ATき電方式はアメリカで25Hzのシステムで1912年に開発され、BTき電方式はスウェーデンで16-2/3Hzシステムで1916年使われている。高速走行にはトラブルが多いBTセクションを多数用いるBT饋電方式をあえて日本で採用した理由として、新幹線周辺の当時の送電路の電圧が幹線でも120kV余と低く、AT饋電とした場合に必要な44kV×3倍余以上、150kV〜250kVの電圧で供給を受けることが困難で、66kV受電箇所さえ存在したため饋電電圧が低くて済むBTき電を採用したとされている。これが先出の新幹線騒音公害訴訟問題対応で騒音に寄与率の高いパンタグラフの統合を求められ、また輸送量の急増から給電容量増強が求められたため、給電容量も大きいAT饋電方式に改め、更に駅構内同一給電としてパンタグラフ並列運転でも上下渡りを可能とし、不安定なBTセクションを廃止してここでも高圧引き通しによる短絡を無くし、列車をパンタ2基の並列運転で特別高圧引き通しで運行する方式にして6基削減し、他の改良と合わせて以降の新幹線高速化を実現させた。新設の交流電化在来線は当初からAT饋電が採用となった。

しかしながら、今にして思えば、AT饋電もBT饋電も変電所としての線路への供給電力量は変わらないから、最初からAT饋電を選択することは可能だった。当時一般的な2次変電所以降の送電網で変電所経過毎に1/3づつ電圧を落としたのは、そこで枝分かれして複数の3次変電所に繋ぐことが多かった訳で、負荷容量次第で絶対的比率ではなかったからである。その点はBT饋電採用で遠回りをしたが、それでも構内同一給電化改造は避けて通れなかったろう。元は20kV受電が標準的だった3次変電所の受電電圧が現在では66kV〜77kVになり、手前の中間変電所の受電電圧が当時の最高送電電圧である110kV〜275kV〜倍の500kVというのが普通になっている。新幹線変電所も3次変電所(配電変電所)で、当初、一部に66kV受電や110kV受電もあったが、現在275kV受電である。

奥只見川水系の発電量は東京電力の管轄にはないようで、電源開発kkから直接東北新幹線JR東に供給されている模様である。(田之倉、奥只見、鵜沢、等の水力発電所は昼夜の負荷変動調整用電力ではあるが主に東北新幹線用電力か?) [see→送配電]('07/03/27追記、'23/11/07&'25/02/28補正)

2006/04/23 21:00記

|

mail to:

|

|

|

| ||||

| Last Update=2025/02/28 (17/10/07、07/03/27、06/06/30,05/18,/17,/16,/05,/04/27,/25,/23,04/05/05) | |||||||