[504]

mailto: |

�� |

�V |

Geo���L |

Geo�G�k |

������ |

�O |

��ڎ� | ||

[504] |

| ||||||||||

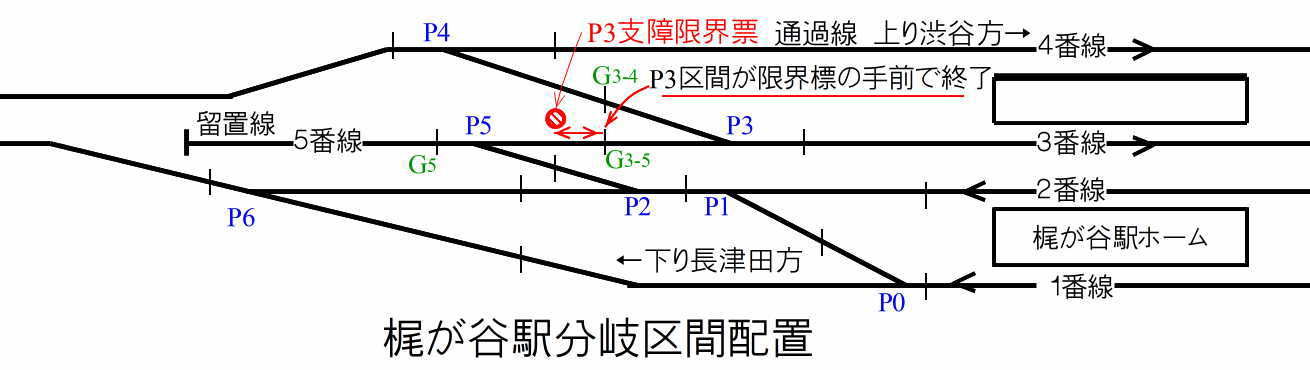

P3����iG3-5)��P3�x����E�_ �������ŏI����Ă��ă��b �N�������ă|�C���g���]�����i�s�M���ƂȂ�Փ˂Ɏ��� |

|---|

|

| 11/13/2025�@�NjL |

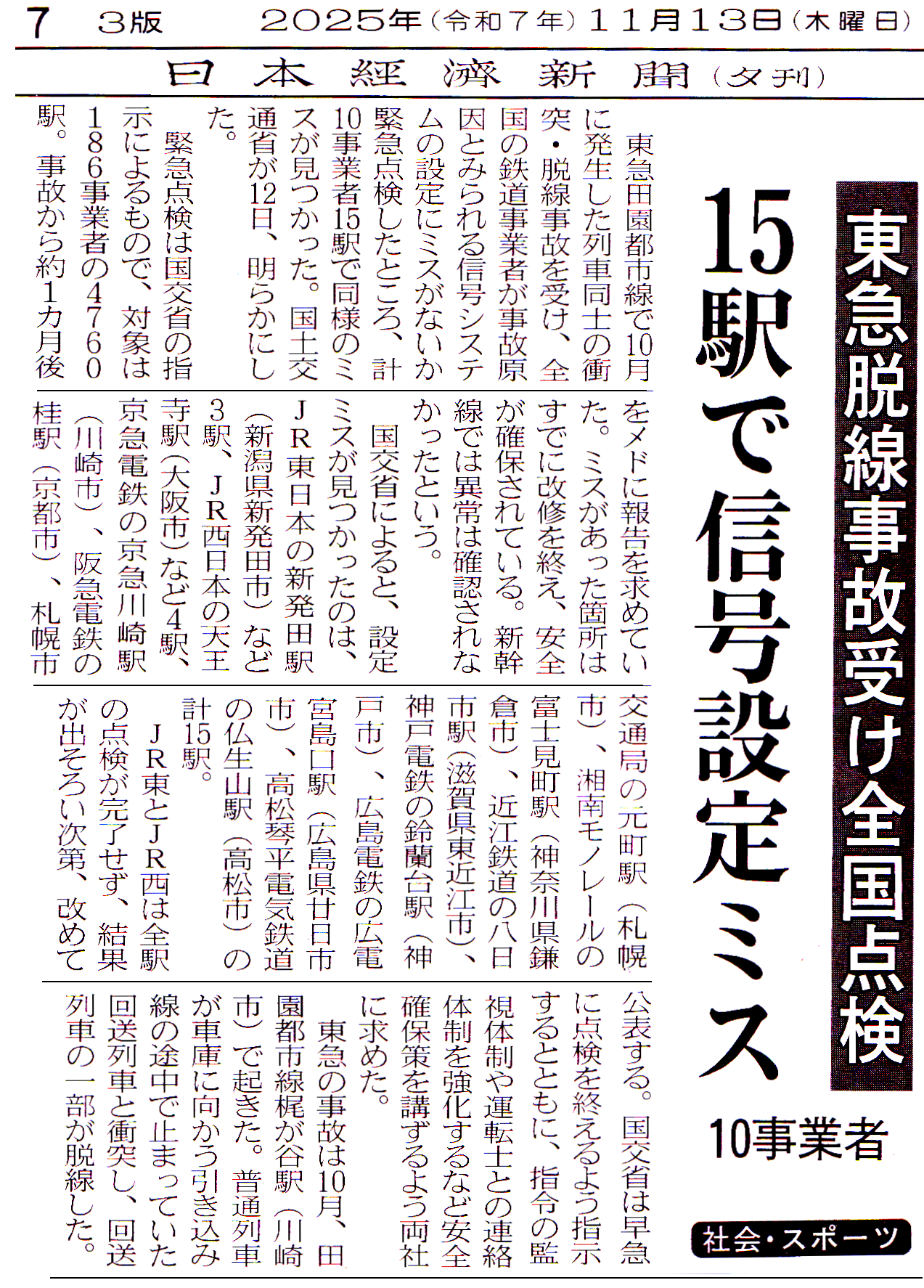

JR�����{�A�M���ݒ�~�X�Q�J���@JR�����{��7���A���}�c���s�s���̗�ԏՓ˒E�����̂����ً}�_���ŁA��z������w�i�Q�n���݂Ȃ��ݒ��j�ƍ�����F�J�w�i��ʌ��F�J�s�j�̍ݗ����v2�J���ŁA�M���̐ݒ�~�X�����������Ɣ��\�����B���}�ł͐M���~�X���������������߁A���y��ʏȂ̎w���ŐV����34�w�ƍݗ���865�w��_�����Ă����B�@JR���ɂ��ƁA���w�Ƃ��A�ʏ�͒�Ԃ��Ȃ����H�̕����i�|�C���g�j�t�߂ɗ\�������~�܂����ꍇ�A�i�����Ă����ԂƐڐG���鋰�ꂪ�������B���Y�ӏ��̎g�p�𒆎~���Ă���A11�����ɂ͑���I����\��B �@���}�d�S��7���A���}���w�i���s�j��1�J���ŐM���̐ݒ�~�X���������Ɩ��炩�ɂ����B������C��i�߂�B |

�i�q�����{�A�M���ݒ�~�X�T�J���@���}�E�����ً̎}�_���_�ːV���@2025/11/5 17:54�@ https://www.kobe-np.co.jp/news/zenkoku/compact/202511/0019672156.shtml�@�i�q�����{�͂T���A���s�̓��}�c���s�s�������J�w�ŗ�ԓ��m���ՓˁA�E���������̂����{�����ً}�_���ŁA�Ǔ��̉w�ȂǂT�J���ɐM���̐ݒ�~�X�����������Ɣ��\�����B���y��ʏȂ̎w�����A�V�����Q�T�w�Ƌ���_�n��̍ݗ�����Q�O�O�w�̓_���������B�c��ݗ�����T�O�O�w�̓_�����P�P�����܂łɏI���A���ʂ����܂Ƃ߂�B �@�i�q���ɂ��ƁA�ԗ��̒�Ԉʒu�ɂ���Ă͐ڐG���鋰�ꂪ����̂ɁA�߂��̕ʂ̐��H��ʂ�ԗ��ɑ���~�M�����o�Ȃ��ݒ�ɂȂ��Ă����B �@�T�J���͑��{�̑�����V�����w�A���C�������Ήw�̂ق��A���Ɍ��̓��C���������w�A�R�z���y�R�w�A�ΐ쌧�̖k���V�������R�����ԗ����B (11/07/2025�@�NjL) |

| [Page Top��] |

�� |

�V |

�O |