[224]

BBS |

mail to:

| ||||

旧 |

新 |

Geo日記 |

前 |

主目次 | |

[224] |

| |||||||||||

アマチュア無線に136kHz帯が割り当てられて(2009/03/17)、この免許を受けた無線局に鉄道信号妨害防止を理由とする出力制限通達(click参照)が最近出されたことを知った。一部に自制の効かない暴走族型御仁の居るアマチュア無線に、鉄道保安の中核になっている変周式の周波数帯付近を開放してしまって果たして大丈夫だろうか?

変周式地上子  ATS-S速度照査:過速度警報装置 (検知コイルと130kHz変周式地上子)  変周式ATS構成図 |

○○○○○○様 平素から電気通信行政に深いご理解とご協力をいただき厚く御礼申し上げます。 さて今般、136kHz 帯の周波数につきまして、新たにアマチュア局へ割り当てることができるようになり、既に多くの方によって運用されているところです。しかし、鉄道線路の付近でこの周波数帯を使用した場合、列車の運行に多大なる支障が発生する可能性があることが判明いたしました。 このため、今後、アマチュア局へ 136kHz帯 の周波数の割当てに際しては、「この周波数の仕様は、等価等方輻射電力が1W以下に限る。ただし、鉄道線路から 100m 以内で運用する場合においては、等価等方輻射電力が、100m を 1 として鉄道線路からの距離を現した値を2乗した値に1Wを乗じた値以下の場合に限る。」との附款(以下「新たな附款」という。)を付すこととなりました。 つきましては、既に 136kHz 帯の周波数の使用が許可されているアマチュア無線局の皆様におかれましても、鉄道の安全な運行のため、この新たな附款の内容により運用していただくようお願い申し上げます。 また、既に 136kHz 帯の周波数の使用が許可されているアマチュア局の免許状に関しましては、免許状の変更及び再免許等の機会を捉えてこの新たな附款を付すことにいたしますので、ご理解をいただきたくよろしくお願い申し上げます。 平成21年9月○日 ○○総合通信局 無線通信部 陸上第○課長 |

補足するが、ATS誤動作での列車の危険性だけを考えて、ハムなんか禁止しろ!という2ちゃんねる型世論は行き過ぎ。経過を辿れば、プロが見向きもしなかった分野を開拓した先進的アマチュアの功績にも敬意を払い、世界でアマチュア無線周波数帯を定めて運用を保障しているものだからだ。

運悪く、使用周波数領域が衝突してしまい、トラブルの結果が大惨事発生を排除できない状況での、特別措置として136kHz帯のみを規制して、鉄道保安装置用に確保して欲しいということだ。このシステムは台湾国鉄にも輸出されていて、国際的にも鉄道側と無線側の調整が必要になっている。

「アマチュアの功績」というのは、無線通信分野では当初は長波ほど長距離通信ができたことから、短波帯はすべてアマチュアに開放されていたのだが、これが大陸間の長距離通信を成功させ、商業利用の主領域に変わった。

「マイコン」も開発者はアマチュア。当初は汎用論理LSIの延長上の製品と考えられた 8bit CPU (マイクロCPU)で、コンピュータを構成、それに高級言語も載せて現在のパソコン一般文具化の礎を作ったのだ。

電子回路製品で見ても、アマチュア主導開発は、負帰還増幅器、OTLアンプ、テープレコーダの高周波バイアス式録音、スピーカのモーショナル・フィードバック方式(実際はレコードカッティングマシンなどで技術的にはプロ側が若干先という説もあるが、ことスピーカに関しては・・・・・・)、。

目立たないがTV回路の改良もある。画面の縦線の揺らぎを減らす水平同期分離回路とか、その安定化回路などがアマチュアから発表されて、改造を施したユーザーは多い。俗に言う「インターレスの改良」だ。そこに前述のようなワカランチンのハムが烈しいTVIを振りまいて居直ったらどんな喧嘩になるか想像しただけでも恐ろしい(w。(現行製品はそんな改良の余地はない。昔の話。)

このあたりのアマチュアの功績は日記#134(click)でも既に述べている通りである。技術系といえば近年は非正規雇用、ワーキングプアの筆頭になってしまい、派遣解禁の突破口となったソフト屋が真っ先にネットカフェ難民化するなど、割に合わない仕事の代名詞になってしまったが、基本的に社会を支えているのは生産活動であり、近年もて囃されている虚業バブルの賭場ギャンブラーたちではない。興味を持って自ら学びたい人達に許可できるところは大きく開放しよう。

今、改めて、汗して働く人達、理工系、技系を大事にすることが必要だ。政権首脳部も従前の法学部経済学部など口先三寸学部から東大工学部大学院、東工大、など中国首脳同様理工系になったことではあるし、

10W〜200W以上の空中線出力を出せる設備を持つアマチュア無線家全員が、一片の要請文をもって1W出力の運用を守りきるはずがない!絶対に当初の免許出力で運用する人が出てくる!そして今後免許される1W局も、従前の経験からして必ずブースターを介して10W〜数100Wで運用する局が出てきて、鉄道保安から考えたら、到底136kHz局は勘弁して欲しいと云うことなのだが、1W局というのはどれほどの電波強度かといえば、周波数と条件次第で地球の裏側との交信も不可能ではない出力ではあるが、

|

135KHz帯キタ━━━━(゚∀゚)━━━━ !!!!! その2 http://c.2ch.net/test/-/radio/1251802831/12 -------------------------------- 12:09/04(金) 21:09 [sage] 9月2日付けで総合通信局からお手紙(日本郵便経由の封書)が来た。 鉄道線路の付近でこの周波数帯を使用した場合、列車の運行に多大なる支障が発生する可能性があることが判明とのこと。 免許に新たな附款を付すから藻舞ら守れ、ゴlルァ!!だと。おお怖「この周波数帯の使用は、等価等方輻射電力が1W以下に限る。 ただし、鉄道線路から100m以内で運用する場合においては、等価等方輻射電力が100mを1として鉄道線路からの距離を表した値を二乗した値に1Wを乗じた値以下の場合に限る、」 つまり、線路から10mしか離れてなければ等価等方輻射電力が10mW以下しかだめ、1mだと100μWしか出しちゃだめらしい。 1W出てても大して飛ばないのに、100μWだとハムフェアよろしく目の前までしか届かないのではまいか。 だいたい免許情報に出てこないから、鉄道は無線局ではなく高周波利用設備なのでは。そっちが有線(優先)とは納得がいかない。 -------------------------------- 136kHz帯で運用するアマチュア無線家側の見解を発見 運用当事者がこういう認識では、出力制限はまず遵守されない。 第一、電話級アマチュア無線技士に放射電力計算など義務付けられておらず、「出力送信管への直流入力25Wを以て空中線電力10Wと見なす」として運用してきており、空中線電力計で饋電線供給電力は概略で測れても、半波長同調アンテナではない長波アンテナの「等価等方輻射電力」計算はまずできないから、制限規定法自体に無理があるのではないか?それとも何処かに簡易計算法を公示しているのだろうか? TVIなどの近隣への障害も、被害者側の責任という近所迷惑な対応が取られるのも無理からぬ認識である。世論全体の論議になったら、なぜ一部の者の趣味のために、一般市販品のTVやアンプが障害を受けるのを我慢しなければいけないのか!障害が起これば全面禁止しろ!という方向に転がるだろう。 '09/10/04追記)

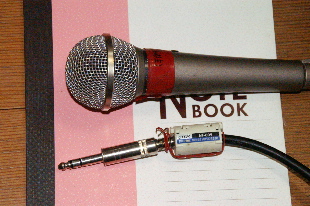

|  マイク・プラグに附した Digital Noize Absorber (雑音防止フェライト・ビーズ) |

身近な処では携帯電話の最大空中線出力が1Wである。この電波はUHF帯で800MHz帯、1,500MHz帯、2,000MHz帯でG2,G3などと言われる変調交信規格で通話しているが、その妨害強度としては、選挙の宣伝カーの中で通話すると「ジャーーー」という烈しい妨害音が拡声器アンプに乗ってしまい、宣伝できないので宣伝カー車内での通話禁止になるほど烈しい障害を生ずることがある。

但し、混信対策として、高周波阻止のフェライトビーズ(ステレオアンプの雑音防止フェライトビーズ)をマイクロフォン・ジャック付近、コントロールアンプとメインアンプ間ケーブルの両端、スピーカ出力に1巻程度で噛ませると、概ね収まることが多い。最近の家電製品とは違い、車載拡声器の多くが外来電波対策を全くしてないということだ。

対電波妨害無対策は鉄道の安全装置ATS(保安装置)も同じく無対策。UHF帯の800,000.kHz以上なのでフェライトビーズ雑音防止器が良く効いたが、全く周波数帯が異なって影響の仕方に予測が付かないことはあるが、132kHzで効くかどうか?全く分からないまま鉄道は運行し、136kHz局の免許を受けたアマチュア無線家はそのまま運用を続ける訳だ。この周波数136kHz帯のアマチュア無線家への割当てはトラブルの場合のリスクがあまりにも大きく、是非とも撤回して貰いたいものだ。今年3月に割当てで、まだ自作用製作キット販売に留まり、売れ筋のトランシーバにはまだ採用されていない段階なのでユーザーはまだ極めて少なく、今なら引き返しやすいのだから。

トラブル解析というのは、特定の境界条件を想定して、以降、平均的な動作条件で経過した場合の推定結果と実態を照らし合わせて、最も確からしい解を選択する訳だが、たまたまに起こる現象というのはそういう中心的推定値から遙か離れた異常値を示すことがある。

先出写真のフェライトビーズ式雑音防止器を最初に採用したトラブルは、実は携帯電話妨害ではなく、バッテリーで拡声器を運用中に何の雑音源も無い川端の道で高周波妨害ノイズが発生して、原因を突き止められず、ホーンスピーカのアルミケースと拡声アンプ本体の接地を接地線で繋ぎ、写真の様にマイクロフォンの差し込みプラグ直近にフェライトビーズ式雑音防止器を噛まして凌いだものだ。その場所数mの範囲でだけ連続的に発生する異常現象だった。携帯アンテナやアマチュア無線のアンテナが近くにあれば分かるのだが、人家からは30m以上離れており、上空の高圧配電線以外は何もない橋詰めの場所だった。網制御の電力搬送通信からの妨害とはなかなか考えがたいし、拡声アンプ自体の超高域発振なら、整備時にもB級パワーアンプの電流に出てくるハズだし、トランシスタ回路に不慣れで一部製品に発振条件を持つ中小拡声器メーカ製セットではなく、松下通信工業製のしっかりしたものだったから、どう推定しても起こりえない場所での妨害混信トラブルだった。(一部に超高域発振するセットがあり、プリアンプ初段に位相回転の烈しい高周波用トランシスタを使っていての発振として対処)

アマチュア無線家は、その運用経験から、要求に反して受信できないことばかりが印象に残っていて、知らずに遠くに届いていても認識できなくて、近所への受像障害・電波障害にもなかなか気付かない。

そういう状態で、空中線電力10W〜200W以上の無線機で1W以下で運用するよう要請しても守られる保障はないだろう。

136kHz直のATS系への混信では、速度照査で高速側への誤動作の可能性がある他は、停止側の誤動作だろう。しかし、それが人為操作と結び付くと異常現象に対する勘違いを誘発するので安全側誤動作である保障はない。

1972年3月28日朝のラッシュ時、総武線で信号電源の停電事故が発生、そのため信号が全部消灯し、津田沼駅を出た上り(西行き)電車からは朝日が反射して信号現示が点灯なのか消灯なのかさえ分からなくなってしまった。当時の国電は「B型ATS」といって、線路に運転電流と重畳して流れる信号電流を列車が拾って、1秒の断続で停止警報を車上に伝えていたが、停電の場合は停止警報が鳴りっ放しになるものだった。ところが運転士教育ではATSの構造原理など詳細には教えなかったから、停電の場合にどうなるかを当該運転士は知らず、ATSの故障と勘違いして再投入、確認扱いを繰り返しているうちに船橋駅に停車する先行列車に接近、非常制動を掛けたが間に合わず衝突して重軽傷758名という大事故を起こしてしまった。

運転士は業務上過失傷害罪に問われ有罪となったが、信号停電時にATS-Bが鳴り放しになることを教わってなかったという事情もうけいれられ、原職復帰している。停電時の動作について当局は「分かってるはず」、組合側は「教わってない」と大論争になったのだが、運転士教育で各種ATSの構造原理の詳細、停電時の動作までは教えてなかったのだろう。この時代は、近年発生したJR西日本で、エンド交換時のATS-P切り替わりタイミングを教わってなかったことで検修掛を呼び1分弱の出発遅延を発生させて無期限の懲罰的日勤教育に回されて自殺に追い込まれた凄惨な労務管理とはまだ違っていたようだ。

136kHz帯の1W以下運用が強制措置にならなかった原因は、どうやら総務省が事前に行った「パブリックコメント募集」を見逃してしまい、異議申し立てが開放決定後になったための様だ。しかし、一般の権利衝突調整とは異なり、ATS誤動作関連は公共大量輸送機関の安全確保に関わる最優先割り込みではないか。総務省も国交省もメンツより国民の安全を優先させて欲しい。

|

信号・標識・保安設備について語るスレ12 http://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/train/1249151175/231n 名前:名無しでGO![sage] 投稿日:2009/09/17(木) 15:06:32 ID:S2j43IaO0 関鉄協辺りが問題提起して一応国交省も問題視して総務省と話し合ったり総研で実験したらしい パブリックコメント募集の時に誰も気付かなかったってのもお粗末な話だよなw |

長波は波長が大変長い(136kHz≒2,206m)ので、それに合わせた同調型アンテナ(半波長1,103m、1/4波長552m)は極めて設置困難で、空中への大電力放射の心配はないという指摘を頂いた。

なるほどそうだ。短波帯の固定局だと同調型の1/2波長ダイポール・アンテナが常識で、3.5MHz帯で1/4波長アンテナ、車載移動局でアンテナ途中に「ローディングコイル」を置いたり、端に金属板を配置して定在波の大電流部をアンテナ内にして短アンテナでの放射効率向上を図っている。50MHz=波長6m、1/2波長3mを2m程度に短縮している。それが長波になるともっと烈しく短縮を図るので、放射効率はなかなか良くならないのだ。

実例を検索してみると、ローディングコイルを大電流点寄りに設置している例が多く、最適点という訳では無いようだ。屋上設置で方向回転前提の既製品アンテナでは先端から1/3くらいの位置にローディングコイルらしき膨らみがあるから、なるべく大電流部を長く取る構成の方が放射効率が良いということだろう。

136kHzアンテナのローディングコイルとして、ボビン直径600mm弱という制作中記事サイトを見つけたが、2本の柱の間に構成する大ループアンテナとどちらの放射効率が良いのだろう。

で、鉄道ATSへの直接の影響度はどの程度とみれば良いのだろうか?アマチュア無線家全員が線路との距離2乗比例で出力を落として運用するなんて考えがたいのだから、厳しい基準での検討は必要だ。「大多数の善意のアマチュア無線家」の存在を理由には規制を緩められず、極少数でも確実に過出力違反が予想されて公共の安全に懸念が残る限りは、他に多数のアマチュア用チャンネルもあることだし、制限した方が良い。

| [Page Top↑] |

旧 |

新 |

前 |