[499]

mailto: |

旧 |

新 |

Geo日記 |

Geo雑談 |

内検索 |

前 |

主目次 | ||

[499] |

| ||||||||||

【更新情報】

| |

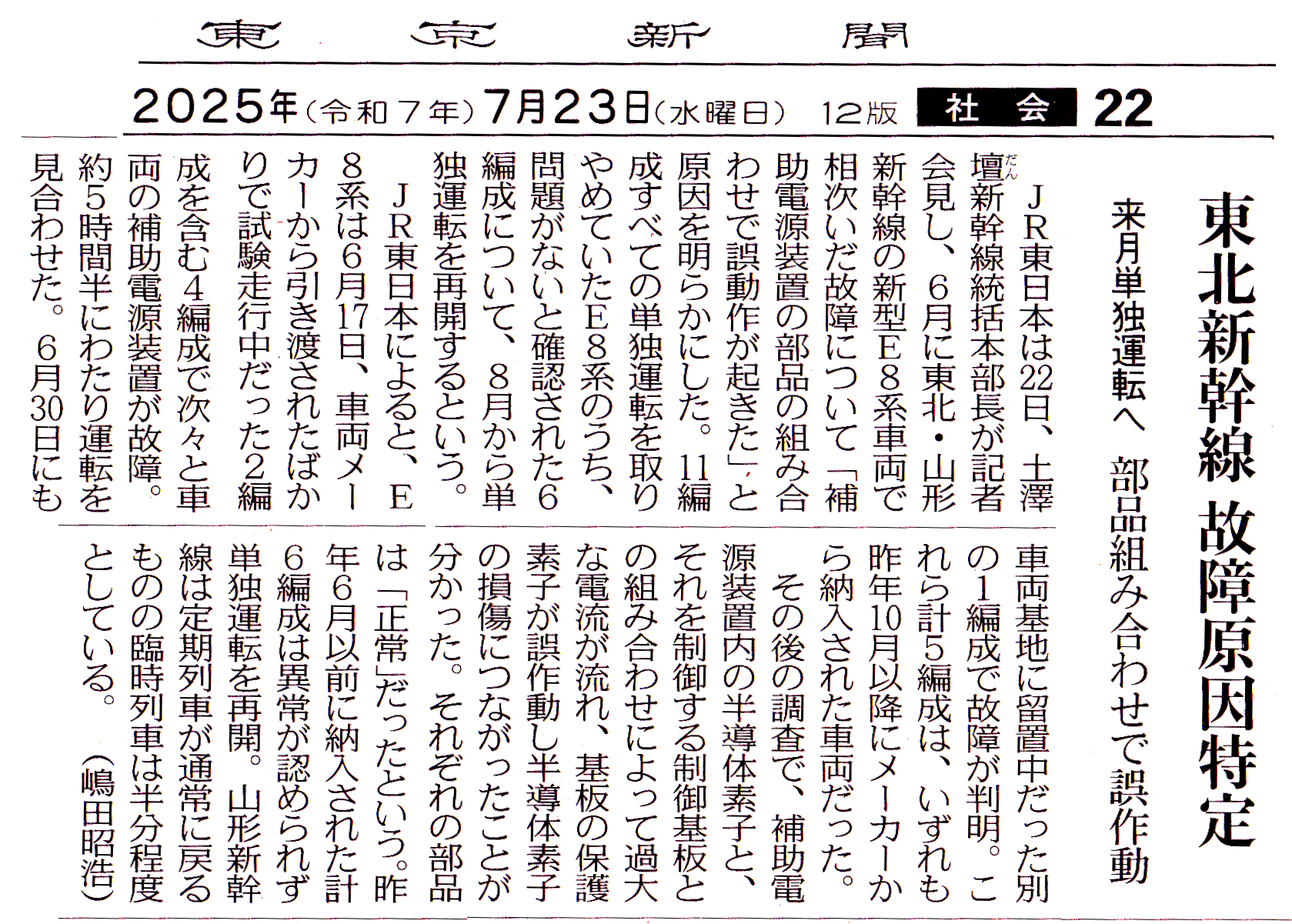

山形新幹線 最新型E8系故障 JR東日本 気温上昇に着目し調査2025年6月25日 5時34分 NHKhttps://www3.nhk.or.jp/news/html/20250625/k10014843911000.html 山形新幹線の最新型車両E8系の列車4本で電力供給装置が同じ日に相次いで故障した問題で、JR東日本が当日の気温上昇に着目して原因の調査を行っていることがわかりました。気温の上昇に伴って装置が高温になるか確認しているということです。

今月17日、栃木県や福島県で運転中の山形新幹線の最新型車両E8系の列車4本で車両に搭載された電力供給装置が相次いで故障し、自力走行できなくなったり一時停車したりしました。 この日は気温が上がり、日中の最高気温は宇都宮市で35度ちょうど、福島市で34.1度と今月に入ってから最も高くなっていました。 このためJR東日本が当日の気温上昇に着目して原因の調査を行っていることが関係者への取材でわかりました。 E8系の電力供給装置は従来のものから一部の部品が変更されていて、JRは従来の装置と比べ気温の上昇に伴って装置が高温になるか確認しているということです。 今回の問題を受けてJR東日本は詳しい原因が判明するまでE8系単独での運転は取りやめるとしています。 |

|

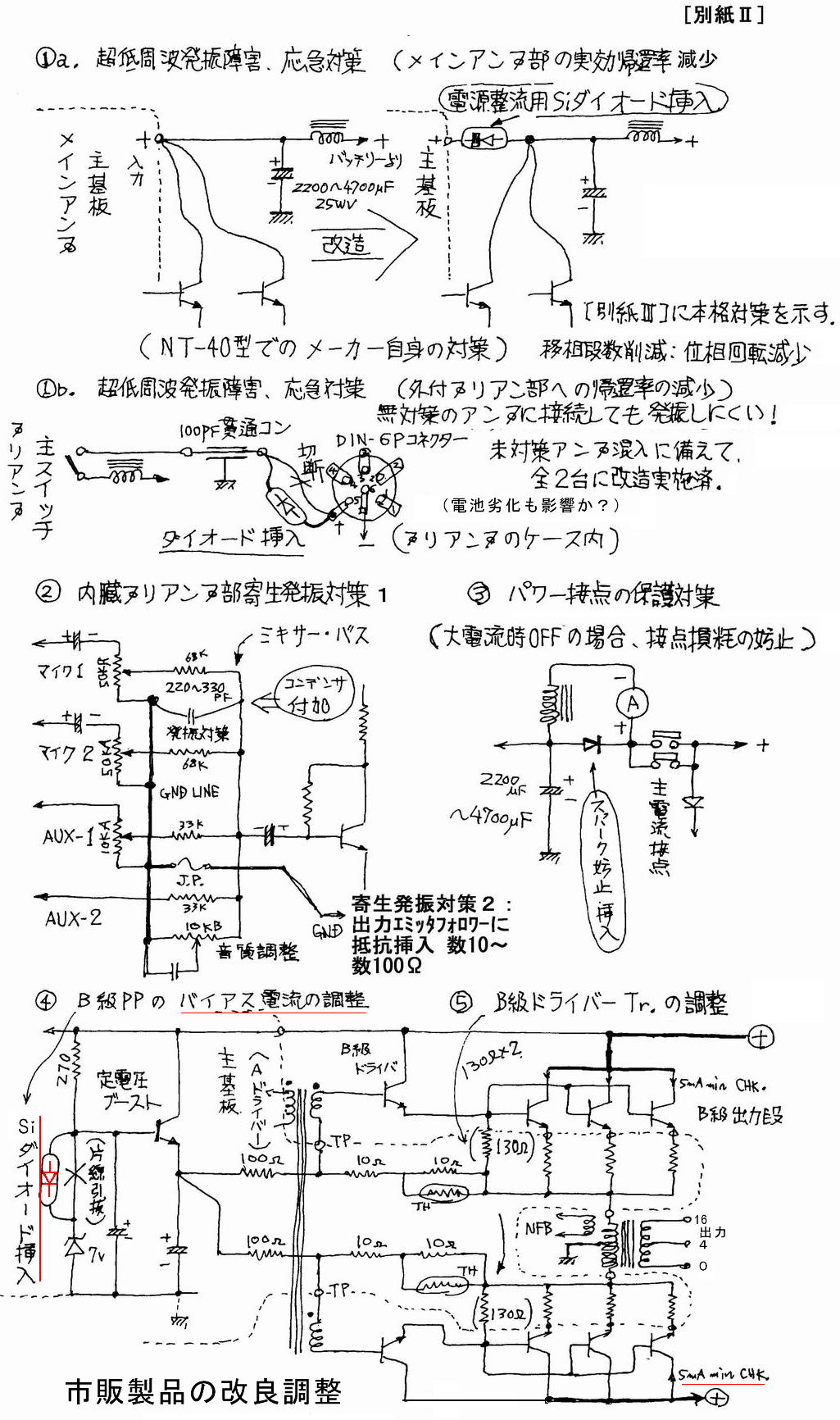

【観念的試算】供給電力・電圧を推算 車載冷房機50000kcal/h(E235系の例)のヒートポンプ倍率を仮に3倍として その消費電力Pc=50000kcal/h×4.185[J/cal]/3.0/3600=19.375[kW]:家庭用大型10台分。 これを100V供給なら電流は193.75[A]だが、初代ブルートレイン20系客車特急あさかぜの時代から電源車が400[V]供給だったし、家庭用大型エアコン2kW20Aの10倍が3〜4両編成から推して、E8型の冷房電源は3次巻線直の400「V]の可能性はある。 そんな訳で実情不詳なのだが、100Vでの負荷を仮に300[A]×4両=1200「A]と仮定すると、SIVスイッチング素子の順方向電流損失は、 PN順電圧0.7V×1200「A]=840[W]損失:この排熱が必要。 素子異常1.3Vなら1.3V×1200「A]=1560[W]損失となり、 840Wに合わせた排熱能力では間に合わず蓄熱されて、Si-C半導体の耐熱温度200℃?を超えて破損に至るストーリーも十分考えられる。遮断電圧・スイッチング損等他の特性異常でも同様である。 |

山形新幹線E8系G7〜G11編成SIV故障原因発表:7/23東京22面 |

|---|

|

|---|

| [Page Top↑] |

旧 |

新 |

前 |