BBS |

mail to:

| ||||

Geo日記 |

前 |

主目次 | |||

|

|

| |||||||||

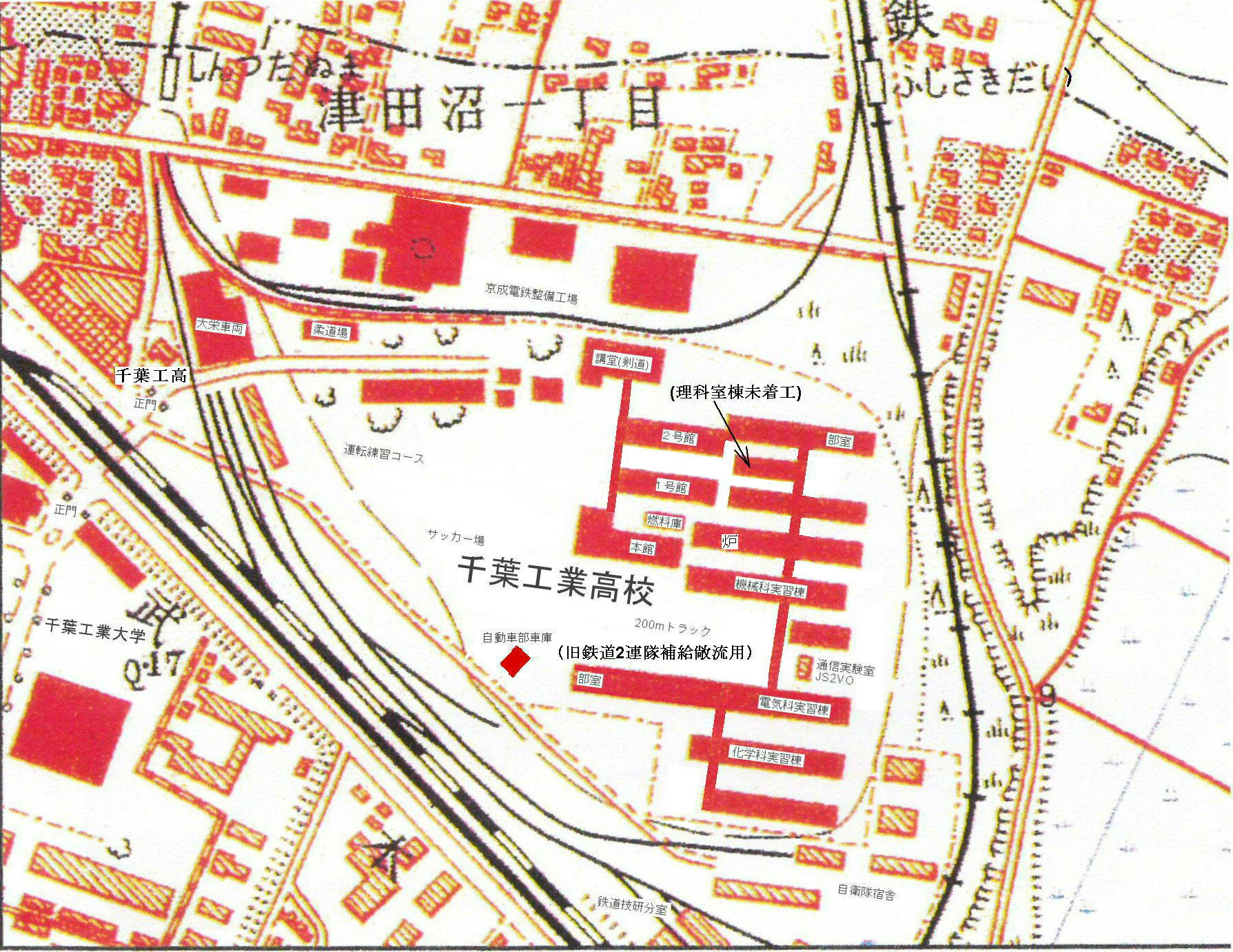

鉄道連隊跡日本の鉄道連隊は、明治二十八年(一八九五年)、日清戦争における臨時鉄道隊の編成に始まり、同二十九年、東京牛込に常設され鉄道大隊となりました。同三十九年、習志野に派遣隊が置かれ、津田沼-三山間の演習線が敷設されると、翌年、連隊の編制が始まりました。これにともない津田沼は、第三大隊が千葉より転営し、翌四十年、材料廠が置かれて、軍の鉄道敷設演習の拠点となりました。 演習線は、明治四十四年に千葉-津田沼間が敷設され、大正七年(一九一七年)には津田沼-松戸間もほぼ完成しました。同年、連隊の編制替が行われ津田沼には鉄道第二連隊がおかれました。 第二次世界大戦後、連隊跡地は千葉工業大学・県立千葉工業高校などの教育施設に利用され、昭和二十二年(一九四七年)には、松戸線の軌道敷きを利用して津田沼-薬円台間に新京成線が開通しました。 その後、国鉄津田沼駅北口にあった高校は商業用地にかわり、南口駅前にあった市立第一中学校や仲良し幼稚園は、サンペデック・津田沼公園・文化ホールなどに生まれかわり本市の表玄関となっています。 昭和五十六年十二月 習志野市教育委員会 (現千葉工業大学北門脇:p0114.jpg)

| 登録有形文化財 第12-0007号

この門は明治40年(1907年)当地に移駐した

陸軍鉄道連隊第三隊(大正7年に鉄道第二連隊に改組)

兵舎の表門として使用されていたものです。 |

県立千葉工業高等学校 移転の歴史千葉県立千葉工業高等学校は 千葉市港町に創立以来 現在の千葉市中央区今井町に至るまで 三度その所在地を移転しました昭和十一年千葉市立千葉工業学校として 県都千葉市都川のほとりに開設された校舎は昭和十三年五月二日化学実験中の失火で焼失 翌十四年四月県立移管に伴い千葉市花園町に校舎を新築 九月二十七日に移転しました しかし 昭和二十年七月七日焼夷弾により校舎を再度焼失し 翌二十一年一月二十四日千葉郡津田沼久々田の旧陸軍鉄道連隊兵舎跡に移転しました 昭和二十三年四月一日新学制により校名を千葉県立千葉工業高等学校と改称しましたが県都回帰の声も高く 昭和四十二年四月八日春香富士を望み 京葉工業地帯を一眸に収める生実台地を永劫の地と定め 新築成った白亜の学舎に移転しました 創立六十周年をむかえ 学校への思いは さらに深く この思い出の地に記念碑を建立し私たちの青春の碑としました 平成八年五月吉日 千葉工業同窓会 1996年5月吉日 建立 (現津田沼公園内:p0116.jpg) |

|

|

|

|

| |||

|

東電花見川変電所から習志野工業団地への特別高圧送電線「習志野線」 日活・大映撮影所や、中小の半導体工場でも2回線受電に対して、日立や住友金属 (新日鉄住金)などの立地する習志野工業団地丸ごとが予備回線なしの1回線送電とは かなり意外!(2018年頃新設フジパン工場向けに2回線に増設済み@花見川変電所周辺の回線整備) |

鉄道総合技術研究所 特別高圧受電線 @国分寺市光町 (See→十二湖傍) |

特別高圧回線は 2回線が普通でこうし た4回線も珍しくない @花園-特高千葉線 | |

ハミングロードの並木3 |

ハミングロードの北側起点 |

|

ハミングロード曲線部4航空写真(並木が千葉連絡線線路跡)@Google Earth | |

総武線津田沼駅先分岐部  京成大久保駅西 |

実籾街道交差点先  京成大久保駅東 |

|

| |

| ||

<p16.1>

| ||

<p16.2>

| ||

| 広尾十字路、千葉連絡線迂回線分岐点 | |

広尾十字路迂回線分岐部 |

迂回線カーブ痕跡 左端石積段差 |

|---|---|

広尾十字路航空写真@Google Earth (迂回線分岐点曲線:花見川渡河部の複ルート化) | |

<Map2> 赤点●nnは撮影点と地点番号nn、

―青線は推定鉄道連隊演習線、

赤点●nnは撮影点と地点番号nn、

―青線は推定鉄道連隊演習線、「でっか字ニュータイプ千葉」p92 昭文社刊2005年4月1版に書込 |

鉄道1連隊兵器廠入庫配線跡 (右千葉経済大附属高校が材料廠 左側が千葉東高) See→旧補給廠地図s04:1929年

|  千葉モノレール千葉公園駅と鉄道1連隊引込線跡側道 |

(近日中に取り壊し予定@2020年) |  検見川無線送信所(通称「無線」)本館遺構(正面玄関:南面) 右端は大電力中波送信機冷却水プールのポンプ棟遺構か? |

鉄道連隊とは <rentai>鉄道連隊というのは、他国に攻め込んでその戦線への軍事物資輸送鉄道敷設・撤去、鉄橋の爆破などのための工兵隊で、陸軍に属し、自国内敷設はその演習線や連絡線であり、鉄道建設・保守支援も実技演習の一環であるから帝国主義政策の申し子である。先ずは清の保護国であった朝鮮を舞台に闘われた日清戦争(1894-1895)の経験から1897年に編成されて、

日露戦争(1904-1905)では戦地中国での戦闘支援兵站輸送に大いに活用。 欧州で闘われた第1次世界大戦(1914-1918)ではドイツ租借地だった青島(チンタオ)出兵程度で終わって鉄道連隊の出番が無く、 太平洋戦争(1941/12~1945/08)、第2次世界大戦では「戦場に架ける橋」の泰緬鉄道建設など、 というわけで、千葉県習志野台地は明治来、鉄道の敷設・撤収演習でそこら中が演習の線路跡らしく、戦後はその線路跡に沿って道路として宅地開発が進んでいった場所が多い。鉄道連隊の演習という扱いで総武鉄道(総武線)など多数の鉄道を敷設しているが存在理由は海外兵站輸送と敵鉄道破壊であり平和目的ではない。千葉市花見川団地の千葉市街地方面への通勤交通の要衝「花見川大橋」の両側は演習線撤去後もずっと線路跡のまま放置されていて、左岸側が一時花見川を印旛沼放水路とする土木工事の土砂運搬線の一本として穴川先まで使われ、後に京葉(高速)道路となった部分もあって「軽便道路」「機関車道路」などと呼ばれたが、1996年5月に花見川大橋が竣工で、花見川団地から国道16号穴川十字路、旧千葉市街へ真っ直ぐ抜ける大通りとなって、それまでは存在しなかった新交通路となった。 しかしながら、軍事技術は両刃の刃で、民生分野にも大変有用だ。例えば鉄道新線建設にあたり全線一括開業ではなく、区間分けして順次設置工事を進めて部分開業で繋いでゆく最適解を求めるなど、東京の地下鉄工事でもあちこち採用されて、順次工事が進められて需要の大きい区間の工事を優先させて完了次第に開業していった。その考え方は、侵攻先の兵站輸送の最大化・最適化解析と全く同じ手法である。 台湾での鉄道整備や、大陸での南満州鉄道敷設・営業開始、国内扱いでの教育の普及などの政策自体が植民地経営の重要なインフラ作りであった。当時そのままの設備が多く残る台湾国鉄は古い日本国鉄型鉄道設備のファンのメッカとなっている。それは植民地経営を主目的として取り組まれたものとは云え、日本の敗戦で独立後も有用な産業基盤整備ではあったことがやらずボッタクリの西欧列強植民地支配とは微妙に異なる点ではあった。しかしながら創氏改名推奨など現地習俗と異なる同化政策を押しつけて朝鮮文化の破壊にはしり植民地支配の恨みを倍加した。薄く広く収奪した西欧列強とは異なり、植民地経営のための多額のインフラ投資など全く元を取れないままで敗戦に至り手放したようである。 第2次世界大戦後日韓条約を締結した朴正煕(パク・チョンヒ)大統領は、満州国陸軍士官学校を首席で卒業、選ばれて日本の陸軍士官学校に留学して成績上位の「銀時計組」として卒業しており「・・・・・・卒業式では日本人を含めた卒業生を代表して答辞を読んだ。日本の教育はわりと公平だった」(右囲み記事参照)などと述べている。それにより日韓併合の植民地支配が部分的にも正当化される訳ではないが、全部が全部は西欧型のやらずボッタクリ型植民地経営ではなかった様だ。台湾の台北帝大設立など日本本土内未整備の早い時期に設立していることから「植民地ではなかった。平等に国内扱いだった」と強弁する大日本帝国無謬主義の主張すら有るくらいだ。台湾については日本の敗戦後に進駐した国民党部隊の占領軍的政策と極端な腐敗や、2.28台湾住民大虐殺などがあって強い批判を浴びて、日本統治の功罪を客観的にみる世論も生まれたが、韓国はそうはならず、第二次世界大戦後の日本の独立前に一方的な軍事境界線「李承晩(りしょうばん・い・すんまん)ライン」を設けて竹島の武力占拠実効支配を行う侵略返しを行って報復しているが、日本政府は領有の根拠を示して国際世論の正義に訴える適切な反撃をしていない。 帝国主義政策・武力侵攻政策を、変遷のある「国際法」でみると、当初は、理屈も大義名分もなく一方的な武力侵攻で征服するだけ。各国間の利害対立・意見の対立は武力制圧で力による解決。インカもマヤも跡形もなく攻め滅ぼされたし、阿片輸入を嫌った襲撃に対し清朝に戦争を仕掛けて領土を奪い、阿片貿易の自由を認めさせた大英帝国による「アヘン戦争」という極端に阿漕な例も生まれた。 アメリカが徳川幕府に対して軍艦「黒船」の大砲を突き付けて開国を迫り関税自主権のない不平等条約を押しつけたのもこの力による決着、帝国主義政策の結果である。このとき阿片戦争の結末が日本への開国要求に使われたそうである。 日本は英仏など欧米列強の植民地化を危惧して開国、倒幕の内戦拡大を回避して大政奉還・明治維新の近代化路線に踏みだして、鉄道敷設権を外国に渡すことなく国外起債により自前で建設している。 朝鮮は常に中国の属国であって、元寇で攻め入った軍団のかなりの部分が中国(元)に動員された朝鮮軍であったし、日清戦争・日露戦争の戦場は朝鮮と中国であって、日清戦争の結果、清国が属国朝鮮の「独立」を認め、日本は次第に朝鮮支配を強めて日露戦争後、韓国王朝の摂政を武装兵力で取り囲んで韓日併合条約に記名させ併合した。 この帝国主義侵略行為は不当ではあるが、当時の国際法違反にはならず、韓国独立後の国際機関への提訴の結論でも「国際法違反」とはされなかったのは、当時の実情を勘案したものであろう。不当な侵略に対抗する国民的合意や韓国王朝に対する韓国の国民的・組織的支持の世論がほとんど無く、個々バラバラの併合反対に留まって、為すがままに吸収合併を許したのではないだろうか。 日本は列強の侵略防止に明治維新の近代化を進めたわけであるが、自ら帝国主義政策をとって他国への侵略を始めるというのは行き過ぎで、遅れて参入した帝国主義国として世界各国の非難を特に集めることとなった(タイ王朝は対外侵略の帝国主義政策を採らずに存続しているから独立の維持に武力侵略は必然ではない)。国際法と云われるハーグ陸戦条約(1899年)は日清・日露の間の時期に制定されジュネーブ協定は第一次世界大戦の惨渦を経て制定されていったもので、その平和希求の流れに逆らった新興帝国主義国による南京大虐殺などの暴挙が厳しく糾弾されている。インカやマヤ文明の絶滅攻撃、オーストラリア(アボリジニ)やアメリカ先住民(アメリカインディアン)への皆殺し攻撃の非道は全く顧みられていないのは発生時期の問題だろう。 第二次世界大戦に於ける連合国(後に日本が加盟にあたり「国連」と別訳を充てる)は領土不拡大の原則だったから、その勝利で終結した結果、戦争で領土を取り合わない原則が国際基準になったのだが、ソ連の対日参戦を求めたヤルタ秘密協定での千島占領容認はその原則に反する不当行為で、そこは戦後処理交渉の出発点となるべきもの。どこで交渉を妥結するかは別として、平和裡の交渉により確定された国境線を基準として、サンフランシスコ条約の当該項を破棄して全千島返還要求を掲げる日本共産党の主張はその点で基準に一貫性がある。「歯舞、色丹が北海道の一部である」という主張は筋が通っても、千島放棄条項に同意しながら「南千島は条約で放棄した千島に当たらないから国後、択捉を返せ」では説得力がまるでない。ヤルタ秘密協定の国際法の原則違反から説き起こさないと交渉のバックボーンにはならない。 この戦争でのナチスの戦犯(戦争犯罪人)を裁いたニュルンベルグ裁判で採用された諸原則は、個々人に対しては遡及適用の非、勝者の一方的な裁判と言った批判はあり、非戦闘員を狙う戦略爆撃、原爆投下(重慶、ハンブルグ、東京、広島・長崎など)も「人類に対する罪」ではないかという指摘もあるが放置で、将来に向かっての国際法原則としては意義ある内容が残った。 |

国民平和行進千葉市コース@2016/07/17 13.6km+駅会場1.2km、例年猛暑! →W click! |

|---|

| [Page Top↑] |

前 |