[211]

BBS |

mail to:

| ||||

旧 |

新 |

Geo日記 |

前 |

主目次 | |

[211] |

| |||||||||||

「鉄道データファイル誌#259号」の「鉄道用語事典」、「マグアンプ」項で、又も大幅な解説ミスがあった。周辺構造解説はほぼ丸ごと間違いという酷いものだ。誤記程度では済まない根本エラーを繰り返すこの本の電気関係のライター氏にはもう執筆させてはいけないのだろう。

動作解説中で正しい部分はあまり無くて、記事35行中の6行「「磁気増幅器」という電気機器の略称。……英語「magnetic amplifire」を略したものである。………直流コイルのわずかな電流量を調節するだけで交流コイルの大電流を連続的に変化させることが可能となる「磁気飽和現象」を利用している」までが正しく、また採用車種と経過は概ね正しいが、後はまるで内容を理解していない。

今回の記事でのミスは、バーニア制御と、その中枢を為すマグアンプ、その構造、高圧タップ式の評価の不統一だが、最初に「特に酷い!口から出任せ!」と思ったのは、高圧タップ方式批判だ。

かってTDFは、

「独創的だったのは,制御方式に変圧器の高圧タップ切換えを採り入れたことである。………より細かく制御するもので、大出力機関車の制御には適しているとの判断から採用された。(#165p6C1L1)」としていた。

それなのに、今度は真逆に「……『高圧タップ制御』であったためタップ切換時のショックが大きく、滑らかな連続的制御が難しいという難点があった」(#259p31c1L14)」とは!

#165号での試作交流機関車の解説記事と真っ向から対立する「事典」を掲載するのなら、間違いの訂正解説は必須ではないか。間逆の解説を並立させては混乱してしまう。

他業界では既にほとんど使われなくなったマグアンプを手にしたことのある人は珍しくなり、構造を覚えている人も設計・検修など担当者以外では少なくなっただろうが、初期の量産型交流電気機関車(ED75など)で良く今まで生きていたものだ!このマグアンプを含んだED75型の基本結線図と動作説明が「制御方式入門2」(東京乗り物学会QDAT刊)p111C1に掲載されている。マグアンプ2基で低圧タップ1段間の連続切換を行う様子を解説しているが、更に説明を加えれば、制御電流増加、あるいはトリガ位相調整で主回路巻線と合わせた磁束が飽和に達して点弧し主電流の起磁力で更に深い飽和に達する(整流回路にとってはタップ1段分電圧の)「位相制御」と(マグアンプにとっては)出力電流起磁力が制御巻線起磁力に加算される「自己帰還型」動作になっていることが見て取れる。

他業界では既にほとんど使われなくなったマグアンプを手にしたことのある人は珍しくなり、構造を覚えている人も設計・検修など担当者以外では少なくなっただろうが、初期の量産型交流電気機関車(ED75など)で良く今まで生きていたものだ!このマグアンプを含んだED75型の基本結線図と動作説明が「制御方式入門2」(東京乗り物学会QDAT刊)p111C1に掲載されている。マグアンプ2基で低圧タップ1段間の連続切換を行う様子を解説しているが、更に説明を加えれば、制御電流増加、あるいはトリガ位相調整で主回路巻線と合わせた磁束が飽和に達して点弧し主電流の起磁力で更に深い飽和に達する(整流回路にとってはタップ1段分電圧の)「位相制御」と(マグアンプにとっては)出力電流起磁力が制御巻線起磁力に加算される「自己帰還型」動作になっていることが見て取れる。

See→MagAmp.解説

まぁ、若干複雑なトランス構造だから今でも製造可能だろうが、ED75型のマグアンプは出現当初から簡易なカット・コア構造だろうか?基本構造図に正直にトロイダルコアに 飛び杼(とびひ)で巻き線したのだろうか?工程を考えたら巻鉄芯をカットして巻き線を装着する「カットコア」方式が可能性が高い。マグアンプに2つ必要な鉄心を巻鉄芯構造で作るのはなかなか困難だ。工高の卒業研究でマグアンプを自作し動作させた例では、トロイダルコアに飛び杼で巻線していたが、それは小型だから作れた。実習でマグアンプの特性測定をした工高もあったと思う。

ED75磁気増幅器式

|

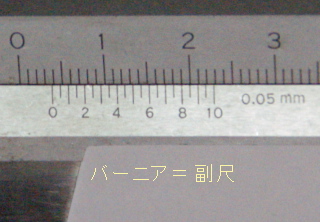

写真の副尺表記では、主尺が3〜4の間を指していて、副尺をみると主尺と最も一致する副尺の目盛りが8.5だから読み取り値としては3.85となる。ノギスの副尺だから単位は[mm]で、3.85mmということになる。寸法測定の基礎だから、教科書にも記載があるはずだが、ちょっと見つからない。中学校の技術家庭科だったろうか?

写真の副尺表記では、主尺が3〜4の間を指していて、副尺をみると主尺と最も一致する副尺の目盛りが8.5だから読み取り値としては3.85となる。ノギスの副尺だから単位は[mm]で、3.85mmということになる。寸法測定の基礎だから、教科書にも記載があるはずだが、ちょっと見つからない。中学校の技術家庭科だったろうか?| [Page Top↑] |

旧 |

新 |

前 |