[179]

BBS |

mail to:

| ||||

旧 |

新 |

Geo日記 |

前 |

主目次 | |

[179] |

| |||||||||||

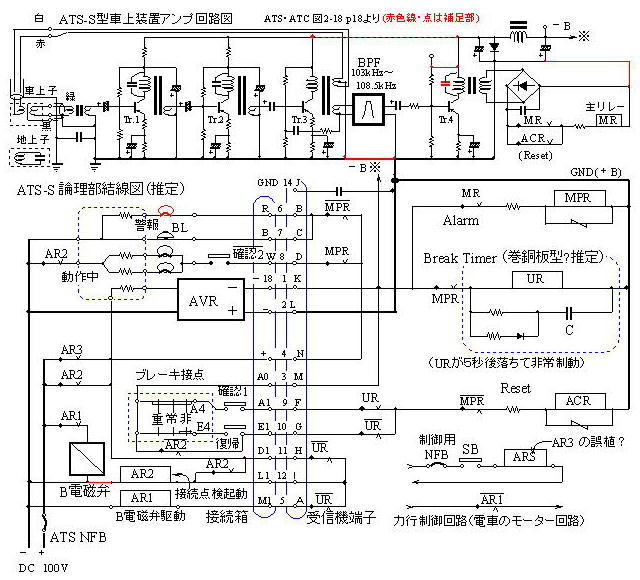

変周式ATS車上装置の具体的な発振回路が鉄電協テキスト「ATS・ATC」(信号シリーズ7)p18図2-18の「ATS-S形車上装置のつなぎ図」に掲載されていた。右の構成図は名鉄M-ATS資料のものだが、国鉄と同一構成で、このアンプ部は当初のC型車内警報装置では真空管式だったものを、トランシスタ(Tr.)化して更にS型ATSに作り替えたものだ。

回路図の表記方法はB電源供給が下側になる「真空管回路」方式だ。このトランシスタアンプ(Tr.Amp)の設計者はもろ真空管世代だと分かる(w。Tr.式アンプのS型車内警報装置(=ATS-Sの原型)が配備された1963年(s38)というとまだPNPゲルマニュームTr.が主流で、翌々年あたりにNECからようやくNPN型のプレーナー型シリコンSi-Tr.2SC182〜185がマイクロディスクTr.として安価に売り出されこれを松下など競合他社も購入使用した頃で、圧倒的にはまだ合金型やドリフト型のゲルマニュームGe-Tr.だった。だからこのAmpがPNPゲルマニウム・トランシスターで構成されるのは当然なのだ。(今はSi.TrやオペアンプICで再設計されている可能性が高いと思うがどうだろうか?工業製品としてのゲルマTr.なんてとっくに存在しない。松下が最後までゲルマTr.を作り続けてSi切替済み各社に逆に供給していた。)

増幅段間までトランス結合というのはラジオから拡声器パワーアンプまで初期のTr.AF回路の定番だった。若干意外だったのが、トランス結合回路なのに同時にコンデンサー結合を採用していること(右図左段)。通常はトランス出力はTr.に直結し、巻線の逆極性側でバイアスを供給するものだ(右図右段)。細かな定数が分からないと判断できないが、弛張発振のカットオフ電位をこのCで作っているのだろうか?もしそうならBE間逆耐圧定格の問題でBにダイオードが必要になるか、選別して逆耐圧の大きい石を使っているのか?増幅度hfe(β)だけでも6層別以上して良品を取っていた時代に更に特別選別なのだろうか?

リレー回路表記法

信号方式の記述は「直線」に接点やソレノイドを書き加えるだけの方式なので、多数のリレーを記述するのに楽。電力はC.B.とD.S.など形状で表記を変えたり注記を加えたりで表現している。 |

| ATS-Sx | 機能、概説 | |||

|---|---|---|---|---|

| −S | −SN | −ST | −Sw | |

| MR | SAS ユニット | CPU- リレー ユニット | 105/103kHz検出、主リレー | |

| − | MRPR | 103kHzMR制御 | ||

| BR | 130kHz検出、警報/即停検知 | |||

| BPR | 警報/即停BR制御 | |||

| HCR | 高減速信号送出検知 | |||

| CHR | 高減速車警報 | |||

| − | 108.5kHz速照検知 | |||

| MPR | 停止警報BR(確認扱) | |||

| UR | 5秒遅延リレー | |||

| ACR | リセットリレー | |||

| AR1 | B電磁弁&力行制御リレー | |||

| AR2 | 受信機接続確認表示 | |||

| AR3 | ?(ATS主電源投入) | |||

| ARS | ?(主回路AR3?) | |||

| SB | ?(主回路) | |||

| BS | 電磁弁(自動BRK非常制動) | |||

| (SNのAR2はPSR1,PSR2) | ||||

| [Page Top↑] |

旧 |

新 |

前 |

|

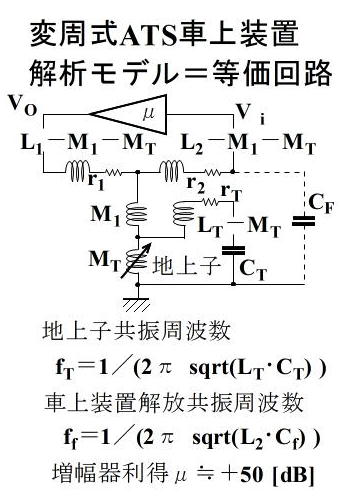

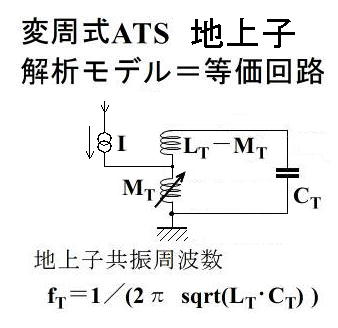

ATS-Sx変周式地上子簡易等価回路(案) |

|---|

| Δ | = |

| s(L1ーM)+r 1 | . | s(L2ーM)+r 2+1/(s Cf) |

| ↑ (−1) ↑ |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| s L1+r 1 | . | ーs M | |||||

| = |

| ーs M | . | s L2+r 2+1/(s Cf) |

| ||

| s L1+r 1 | . | ーs M | |||||

| = |

(s M)2ー(s L1+r 1){s L2+r 2+1/(s Cf)}

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (4)式 | ||||||

| Δ I2 | = |

| s(L1ーM)+r 1 | . | Vo |

| |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| s L1+r 1 | . | Vo | |||||

| = |

| ーs M | . | 0 |

| Vo | |

| s L1+r 1 | . | 1 | |||||

| = |

ーs M Vo

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (5)式 | ||||||

| Z | =Z1//Z2

=Z1*Z2/(Z1+Z2) を計算すれば良い。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (1) |

| Z1 | =j ω(LーM)ーj(1/ωC)+r ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (2) |

| Z2 | =j ω M ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (3) |

| Z1//Z2 | =j ω M{j ω(LーM)ーj(1/ωC)+r}/{j ω Lーj(1/ωC)+r} |

| ={ー ω2(LーM)+(1/C)+j ω r}M/{r+j(ωLー1/ωC)} ・・・(M←kL) ={ 1/ωCー(1ーk)ωL+j r}k ωL/{r+j(ωLー1/ωC)} ・・・・・・・・・・・・ (4) | |

| 共振点ωo付近で分母が最小!=Zが最大!、とすれば、 | |

| Zo | ={ー ωo2(1ーk)L+(1/C)+j ω or}kL/r |

|---|---|

| ={ー ωo2(1ーk)L/r+ (ωo/ωoCr)+j ωo} kL | |

| =k{ー (1ーk)Q+Q+j} ωo L | |

| =k{k Q+j }ωoL ・・・ 地上子コイルの「共振インピーダンス×Q」の係数2乗倍・・・(5) | |

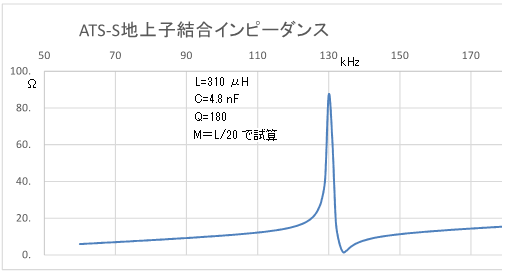

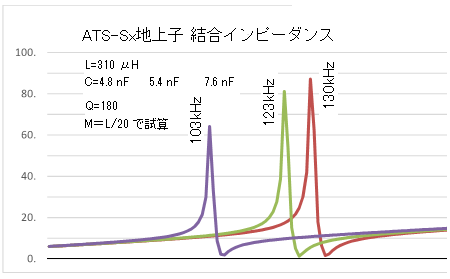

| ωo=2π×130[kHz]、L=310[μH]、Q=180、としてk=0〜0.1可変とすると | |

| Zo | =0.05{0.05×180+j}(2π×130×1000)×(0.31/1000) |

| =1/20(9+j)(2π×130×0.31) | |

| ≒(2π×130×0.31)×sqrt(81+1)/20≒114 [Ω] | |

ATS-S車上装置からみた共振地上子のインピーダンス周波数特性 車上子コイルから高Zで励振され、共振周波数に大きなピークと直上に谷 |

|---|

|

| Δ | = |

| s(L1ーM)+r 1 | . | s(L2ーM)+r 2+1/(s Cf) | , | 0 |

| ↑ |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| s(L1ーM)+r 1 | . | 0 | , | s(LtーM)+r t+1/(s Ct) | (ー1、ー1) | ||||

| s L1+r 1 | . | ーs M | . | ーs M | ↑ ↑ | ||||

| = |

| ーs M | . | s L2+r 2+1/(s Cf) | . | s M |

| ||

| ーs M | . | s M | . | s Lt+r t+1/(s Ct) | |||||

| s L1+r 1 | . | ーs M | . | ーs M | |||||

| = |

| s M | . | s Lt+r t+1/(s Ct) |

| (ーs M ) | |||

| −s M | . | −s M | |||||||

| − |

| s L2+r 2+1/(s Cf) | . | s M |

| (ーs M) | |||

| −s M | . | −s M | |||||||

| + |

| s L2+r 2+1/(s Cf) | . | s M |

| (s L1+r 1) | |||

| s M | . | s Lt+r t+1/(s Ct) | |||||||

| = |

−(s M)2{s( Lt−M)+r t+1/(s Ct)} −(s M)2{s( L2−M)+r2+1/(s Cf)} +(s L1+r 1)・(s L2+r 2+1/(s Cf)) ・(s Lt+r t+1/(s Ct)) ・・・・・・・・・・・・・・・ (5)式 | ||||||||

| Δ I2 | = |

| s(L1ーM)+r 1 | . | Vo | , | 0 |

| ↑ |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| s(L1ーM)+r 1 | . | Vo | , | s(LtーM)+r t+1/(s Ct) | (ー1、ー1) | ||||

| s L1+r 1 | . | Vo | . | ーs M | ↑ ↑ | ||||

| = |

| ーs M | . | 0 | . | s M |

| Vo | |

| ーs M | . | 0 | . | s Lt+r t+1/(s Ct) | |||||

| s L1+r 1 | . | 1 | . | ーs M | |||||

| = |

| 1 | . | s M |

| (ーs M Vo) | |||

| 1 | . | s Lt+r t+1/(s Ct) | |||||||

| = |

(ーs M Vo){s( Ltー M)+r t+1/(s Ct)}

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (6)式 | ||||||||