[474]

mailto: | |||||||

�� |

�V |

Geo���L |

Geo�G�k |

������ |

�O |

��ڎ� | |

[474] |

| |||||||||||||||

���{�̓W�]�\�w�p����̒� 2010/�����w����̓W�]

�@�i���͓̕��{�w�p��c�����w�ψ���̐R�c���ʂ��Ƃ�܂Ƃ߂����́j | |

�y��L���{�w�p��c�����w�ψ�����u�`�����vL5�`12�z��������K�����I��ɂ������I��@�̓����͉Ȋw�����̕��@�ɕϊv�������炵�A�j���[�g���ɂ��͊w�̑̌n�����ߑ�Ȋw�̊�b��z�����B18 ���I���� 19 ���I�ɂ����Ĕ��B�����M�͊w��d���C�w���������ÓT�����w�̌n�� 19 ���I�̏I��荠�ɂ͐��n�̈�ɒB���A���̐��E�����Ă��鍪�{�������𖾂��ꂽ���̂悤�Ɏv��ꂽ�B �������Ȃ��� 20 ���I�ɓ����āu�A�C���V���^�C���̊�Ղ̔N�v���ے��I�Ɏ����悤�ɁA�ÓT�����w�̘g�g�݂��錻�㕨���w�A���Ȃ킿�ʎq�͊w�A���v�͊w�A���Θ_���n�n����邱�ƂƂȂ����B ���㕨���w�������炵���V���Ȏ��R���͂����̐��E�ς����{�I�ɕϊv������̂ł������B | |

�����w�Z����̌���ɂ��� 2020/10/01(�ߘa�Q�N) �@�����Ȋw�� ������������� �Q����(�����w�Z�S��)�t�i���Z�i�w���J�ځj https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kaikaku/20201027-mxt_kouhou02-1.pdf | |

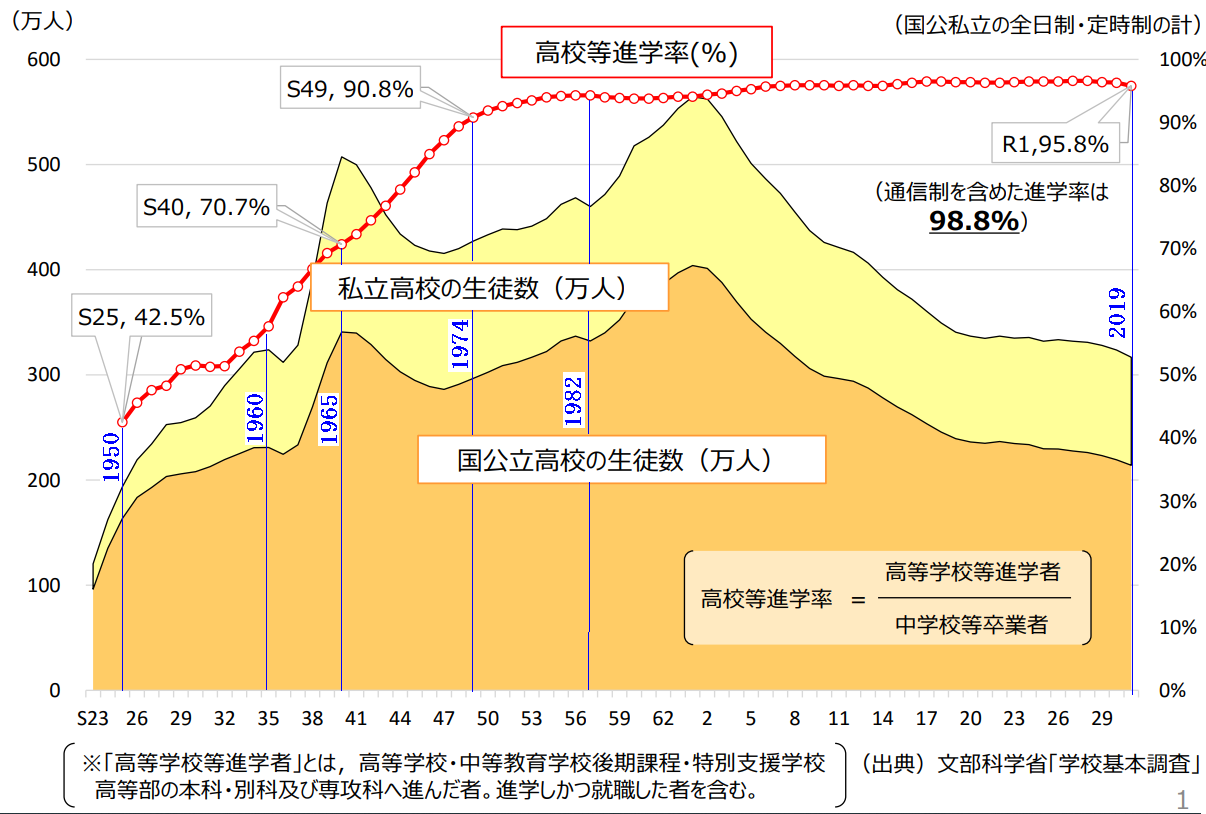

���Z�i�w�Ґ���i�����l���j1950�N��42.5%=��200���l1960�N���T�R%=��310���l 1965�N��70.7%=��500���l 1974�N��90.8%=��410���l 1982�N���@��450���l�i�����N�j 1990�N���@��570���l 2019�N��95.8%=��300���l �i2019�N�͒ʐM�����݂�98.8���j |

���Z�����w���C�Ґ�����1950�N�F200���~0.9��190���l1960�N�F310���~0.9��279���l 1965�N�F500���~0.9��450���l 1974�N�F410���~0.9��369���l 1982�N,����ے������ŕ������C���� �@�@����������300���ȏと100����ȉ�! �@�@�@ �@450���~0.3��135���l 1990�N��570���~0.25��143���l 2019�N�F300���~0.2���@60���l |

| �N�x | ���� | ���� | |

|---|---|---|---|

| 1949 | ����@�G�� | ���Ԏq���_ |

���E���a�A�s�[��7�l�ψ��� �N���グ&�p���ɎQ�� |

| 1965 | ���i �U��Y | �ʎq�d�C�͊w | |

| 1973 | �]�� �扗�� | �g���l������ | |

| 1981 | ����@���� | ���w | |

| 1987 | ������@�i | �����E��w | |

| 2000 | ����@�p�� | ���w | |

| 2001 | ��ˁ@�ǎ� | ���w | |

| 2002 | ���ā@��r | �F���j���[�g���m�ϑ�(�е���� | |

| �c���@�k�� | ���w | ||

| 2008 | �암 �z��Y | �f���q�����I�Ώ̐��̔j��,�č��� | |

| ���с@ �� | �N�E�H�[�N�Ώ̐��̔j��̋N�� | ||

| �v��@�q�p | ����E�g���L������̌����Ɛ� �Ŏ��܁A9���Ȋw�҂̉�Ċ|�l | ||

| �����@ �� | ���w | ||

| 2010 | ���݁@�p�� ��@ �� | ���w | |

| 2012 | �R���@�L�� | �����E��w | |

| 2014 | �ԍ�@ �E | ���P�x�F�����_�C�I�[�h | |

| �V��@ �_ | |||

| �����@ �C | ��� | ||

| 2015 | ���c�@ ���K | �j���[�g���m�U������ | |

| �ؑ��@ �q | �����E��w | ||

| 2016 | ��G�@�ǓT | �����E��w | |

| 2018 | �{���@ �C | �����E��w | |

| 2019 | �g��@ �� | ���w | |

| 2021 | �^��@�i�Y | �C��̕������f���� | |

| 1968 | ��[�@�N�� | ���w�� | ���x�����Đ`�쏲�s�m���I�Q���i�����j |

| 1974 | �����@�h�� | ���a�� | ��j3�����Ŏ��܁A���o�ϊ����i�����j |

| 1994 | ��] ���O�Y | ���w�� | ���a�^���ɒ��� |

| 2017 | ���@��Y | ���w�� | �p���� |

| [Page Top��] |

�� |

�V |

�O |